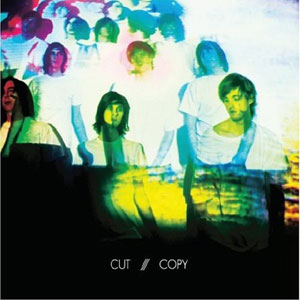

Cut copy – In ghost colours

L’ouverture de In ghost colours, l’assez formidable Feel the love emporte facilement les pieds sur la piste de danse. Les années 80, oui, en

force, toujours, mais sur les couplets, mazette, on est quelque part dans les

90, je vous assure, on dirait qu’on a un peu progressé sur la frise temporelle

de la régression. Bon, le refrain est irrécupérable, avec son vocoder et son

rythme poliment disco. Mais voilà, c’est irrésistible. Les 90’s sont là ! La

première chanson l’annonçait, le boum-boum conquérant de Out there on the ice le confirme. La voix est encore une décennie en arrière, la mélodie aussi, mais

il y a fusion, ça y est, on y est presque. Comme un inédit bizarre de New Order

et des Stranglers (période Féline), ça bouge et bien.

Poum poum tchak hourrah ! Tout n’est pas à la hauteur sur ce gourmand disque.

Autant de bip-bip festif finit par fatiguer l’oreille. Mais parfois Cut Copy

s’anime vers le pop rock qui sonne bien, comme sur Unforgettable season qui prend sa source chez Jesus & Mary Chain. Car il y a à boire et à manger sur

cet album qui en impose. Reprenez donc une bonne louche de dancefloor avec Hearts on fire qui se rie de la caricature et fonce direct dans tous les

travers pour se faire plaisir. Ca tombe bien, ça nous fait plaisir aussi. Donc,

oui, il faut le répéter, sur la durée, In ghost colours nous use et s’use

un peu. Ca clappe trop dans les mains, ça balance trop de Casio pour son propre

bien. A force de convoquer tout le monde, de Eurythmics à Michael Jackson en

passant par Daft Punk, on finit par succomber sous le poids des synthétiseurs

qui claquent. Mais malgré tout voilà une œuvre entraînante et passionnante,

probablement taillée pour marquer 2008.

|

El Perro del mar – From the

valley to the stars

Le nouvel album de Sarah Assbring ressemble à une miniature de porcelaine.

Encore plus que sur son (magnifique) premier disque, tout ici est fragile,

kitsch et gracieux. Si on voulait être méchant on dirait que c’est beau comme

une crèche, mais la demoiselle serait capable de prendre cela comme un

compliment. La preuve, la chanson Glory to the world et son pipeau

maladroit se parent des atours des chants de Noël. Sarah produit une imitation

assez troublante de Julee Cruise. Puis elle s’engage dans un minimalisme à la

fois primesautier et exigeant. Arrangements simples, mélodies évidentes,

production discrète, voix toujours tristounette. Le nouveau El Perro Del Mar

joue la fausse économie et la trompeuse simplicité. L’effet est saisissant, même

s’il faut du temps pour en apprécier la vraie richesse. Les écarts de conduite,

comme avec le spectorien et dépouillé (et donc parfaitement inattendu) Somebody’s baby, sont d’autant plus frappants. Sarah Assbring s’est

davantage plongée dans la mélancolie pour en rapporter des merveilles encore

plus étonnantes. Cette musique demeure incroyable. |

Fleet Foxes – Fleet Foxes

Animal Collective, encore et toujours, et tous ses innombrables dérivés plus ou

moins officiels (Panda Bear & co). Ils sont là, ils hantent les contours de la

musique populaire de notre temps. Pour le meilleur et pour le pire. Alors oui,

on reconnaît surtout les dépouilles gigotantes des Beatles et des Beach Boys,

avec la petite touche de folk qui fait bien sur la photographie. C’est beau,

c’est bien fait, et tout est baigné dans un écho qui donne l’impression de

l’espace, des montagnes et du grand air. Par moment on jurerait un soir d’été

dans les canyons américains. Les chœurs sont riches, les harmonies vocales

sophistiquées. C’est un premier album presque embarrassant à force de hululer

son bon goût et sa classe. Le côté cathédrale musicale pourra charmer ou

exaspérer. (Mal)heureusement, autant d’éclat finit par nous conquérir. |

Fuck Buttons - Street

Horrrsing

Tout commence avec la même douceur qu’un morceau perdu des Ambient Works d’Aphex Twin. De petites tonalités rêveuses qui semblent souligner le titre Sweet love for planet earth. Puis les nappes de synthétiseurs saturés

s’élèvent et s’empilent en vagues frissonnantes. Pour qui sonne le glas

électrique ? Délicatesse et âpreté se confrontent et s’aiment, le paysage évolue

lentement. Puis survient le « chant », un hurlement hardcore qui rugit au fond

du mixage. Incompréhensible et noyé dans le larsen, il scande en un contrepoint

brûlant. Ribs out fait intervenir les percussions tribales pour créer une

atmosphère sauvage, menaçante et gentiment mystique. Cœur fracassant de l’album, Okay, let’s talk about magic déverse en 10 minutes les torrents

électriques, les rythmes de transe et la fascination des rêves lovecraftiens.

Une ambiance très cinématographique se dégage alors, comme dans un film de

science-fiction post-apocalyptique et primitif.

Encore plus lancinant Race you to my bedroom fleurit comme une longue

coda au morceau précédent, avant de s’épanouir très lentement sur Spirit Rise et ses quelques notes de synthétiseur lointain. C’est sur une pulsation

technoïde que débute Bright tomorrow et ses harmonies viennent piocher

humblement chez Kraftwerk, mais le répit n’est qu’illusoire, les saturations et

le chant hurlé reviennent toujours au final. Le plein accomplissement sera

atteint dans le chaos de Colours move, feu étouffé en forme de braises

vivaces. Street Horrrsing est une toile de fond sonore mouvante et

schizophrène, mélange improbable de grâce électronique et de déchirements

hideux. La beauté totale vient naître en son sein. |

The Long Blondes - Couples

Lorsque Kate Jackson monte sur scène on se dit qu’elle incarne la parfaite

poupée rock. Elle n’est pas bien grande, elle n’est pas sublime, mais elle a la

classe. On le sait, elle est fan de Jarvis Cocker au point d’avoir souhaité

faire ses études à Sheffield (la ville de Jarvis et de Pulp). Elle a retenu des

leçons du Cocker et en impose sur scène avec trois fois rien et surtout une voix

à tomber par terre. Elle a l’air terriblement jeune, pourtant elle n’a qu’une

petite année de moins que votre serviteur. On lui donnerait 19 ans, bien qu’elle

ne cesse de chanter que cet âge est depuis longtemps révolu pour elle. Son

public, par contre, est en plein dedans. Pour certaines demoiselles, il s’agit

probablement de leur premier concert de rock, ce soir là, à la Maroquinerie de

Paris.

Et bon sang que les Long Blondes tapent dur. L’énergie sur scène est de la pure

power pop. Et les chansons complexes de Couples, ce deuxième album « risqué »,

n’en ressortent que grandies. Round The Hairpin, le cœur plein de

circonvolutions du disque, s’achève en plein Sonic Youth. Du beau bruit, qui

fait du bien aux oreilles. Les hymnes en puissance explosent grâce à l’organe de

Kate Jackson. Guilt, I Liked the Boys, Here Comes the

Serious Bit sont tous parfaits. Dans ces

instants, Couples n’a rien à envier à l’énergie primitive de Someone To Drive

You Home.

Ce second album est immédiatement frappant, mais plus long à s’apprivoiser. Il

n’y a plus seulement la qualité d’écriture, avec les refrains à 200 à l’heure.

Il y a une vraie beauté, déjà évidente dans les Weekend Without Make Up et autres You Could Have Both du premier opus. Century, dans sa progression, voisine avec Pulp. Too Clever by Half frôle le sublime quand les aigües de Kate

Jackson viennent imiter Debbie Harry sur un rythme de disco désabusé. Nostalgia ouvre de nouvelles portes au groupe, avec ses promesses de ballade

perdue. Enfin, I’m Going To Hell fusionne sensibilité et dynamisme.

Couples, c’est le fameux « album de transition », celui où un groupe essaie de

faire autre chose que ce qui a fait la réussite de leur premier effort. Sans

pour autant décevoir les fans. Sur ce point, pas sûr que les Long Blondes aient

totalement réussi leur coup. Durant le concert, une partie du public,

sensiblement la plus jeune, est restée un peu tétanisée. Il y a pourtant de la

fontaine de jouvence ici. Sans doute une part du secret de beauté de Kate

Jackson. La poupée rock, clinquante et brisée, trop jolie pour être parfaite,

d’autant plus séduisante. Exactement à l’image de sa musique. |

Sissy Wish - Beauties Never Die

Donc, voilà. Edwood a choisi le disque des 10 ans de The Web’s Worst Page. J’ai

pris le temps, j’ai écouté des dizaines de nouveaux albums. J’ai hésité à me

tourner vers le Portishead. Mais, avec toutes ses qualités sépulcrales, Third ne

pouvait pas incarner ce site. Il fallait donc une découverte récente, pop,

éclectique, élitiste et à la fois accessible, un peu piquante, attendrissante,

qui cache derrière son apparente évidence des trésors de complexités. La perle

rare, le truc improbable. C’est donc totalement par hasard que j'ai croisé Sissy

Wish.

J’ai écouté le dernier album de la norvégienne Siri Alberg, Beauties Never Die.

En long, en large, en boucle. Pendant des semaines il fut dans mes oreilles lors

de tous mes déplacements en métropolitain. Pour rythmer les allées du matin et

les retours du soir. Au début ce ne fut qu’un amour immodéré pour le single Dwts

(Do What They Say). Je restais bloqué sur lui. Facilement 8 jours. En négligeant

le reste du disque. Puis j’ai ouvert en grand le coffre magique.

Sur le coup : déception. Rien n’est aussi directement efficace que Dwts. C’est

logique, inévitable. Quand on pond, comme ça, hop, l’un des plus grands singles

de son temps, il est impossible d’être à la hauteur. Pourtant, même dans

l’instant de perplexité, je sens les choses immenses qui bouillonnent et qui

gambadent dans cet album lumineux et imprévisible. Il faut une semaine.

Peut-être un peu moins. Et j’entre en religion.

Sissy Wish est la Voie et la Voix, je serai son prophète. Autant que possible.

Ce ne sera pas facile. Il n’y aura que des infidèles. « Quoi les ruptures de

Float ? Même pas impressionné ! ». Je les entends d’ici, les remarques. « Le refrain tout fracturé de la chanson titre ? M’en fiche ! ». Je le sais

déjà, Beauties Never Die est un album d’investissement à long terme. « Ce

Yayaya chaloupé, avec ses chœurs en émulsion, c’est vilain ! ». Toi qui

penseras ça, pas la peine de revenir. La rupture est consommée. « Tokyo ? Une

des plus admirables chansons du monde ? Soyons sérieux ! Je reconnais bien

l’exagération cultivée en ces lieux ! ». Oui, mais non, Tokyo de Sissy Wish

te tamponne la gueule contre le mur de tes certitudes artistiques. Il t’envoie

dans les étoiles, avec son refrain qui te hurle son évidence, tout en cherchant

en permanence le contre-pied. Et elle en rajoute, la belle, elle te colle la

ligne de basse ultime, les chœurs là, des instruments partout.

« Bon, et qu’est-ce que tu vas nous trouver sur l’anodin Milk ? ». C’est la plus belle chanson de l’album. Un tout petit rythme clapotant et rien

que la voix de Siri Alberg, déjà c’est chouette, c’est merveilleux. Et là, bam,

à une minute, tout doucement, le refrain inconcevable, qui te fait tomber la

dentition sur le pavé. Une mélodie sublime qui s’élève, encore, encore, encore,

encore, qui ne s’arrête jamais. C’est tout petit, tout minuscule, d’une

complexité folle et d’une exécution d’un naturel absolu. Et quand on s’y attend

le moins, un rythme caraïbe surgit, mais sans choquer, car il avait toujours été

prévu là. C’est immense.

« Maintenant, tu ne peux plus nous en rajouter sur cet album, non ? ». Si, bien sûr, je peux. Les trois chansons suivantes sont les plus faibles, mais

chez Sissy Wish, « faible » veut dire chef-d’œuvre. Table 44 et ses bottes de 7

lieues ; Dependence qui claque comme sur le dancefloor de vos rêves ; Music on

Radio, une ballade toute folk, gracieusement débranchée, invitée surprise, le

tour de force qui ne paie pas de mine et qui semble nous dire combien Siri

Alberg peut tout chanter et tout faire. Le final se nomme Book et il incarne

tellement la conclusion parfaite d’un album pop que je ne sais même plus quoi en

dire. C’est festif, ludique, grandiose, mais jamais forcé, ça rend gaga, ça rend

heureux. Et si on s’y penche avec l’oreille du gars qui en a écouté d’autres, c’est

encore plus impressionnant. Le double effet Sissy Wish. Ambroisie pour les

tympans, mais doublé d’un cœur tout croquant, plein de saveurs rares.

Beauties Never Die est sorti en 2007 en Norvège. C’est le troisième album de

Sissy Wish. Il est pratiquement introuvable. Même sur le web. Le trésor est tel

qu’il s’offre l’ironie suprême de créer de la rareté à une époque où tout est

accessible en deux clics. Rare, précieux, un disque qui ne se donne qu’aux plus

ouverts, aux plus exigeants, aux plus passionnés mais aussi à celui qui en

croisera les notes en cherchant un raccourci qu’il ne trouvera sans doute

jamais. A part, ailleurs, Beauties Never Die ne sonne ni culte, ni intouchable.

C’est un disque ambitieux et généreux, qui crée son univers et qui ouvre toutes

les digues sans se soucier de ce qui peut advenir. Des albums de cette espèce,

on ne les répertorie même plus. On ne veut pas les mettre au zoo, ni les étudier

en laboratoire, on les laisse libres. Sissy Wish séduira, ou non. Beauté absolue

de chansons qui vivent au-delà de tout avis critique, de tout commentaire, de

tout commerce, de tout jugement.

Beauties Never Die de Sissy Wish est l’album qui clôt la première décennie

d’existence de The Web’s Worst Page. Et qui ouvre la suivante. Puisse son

« parrainage » annoncer des lendemains qui dansent. |

Portishead - Third

Il est rare de connaître de vivre des événements aussi marquants que la première

écoute du troisième album de Portishead. Si vous n’avez pas encore découvert ce

disque, je ne souhaite pas vous donner trop d’attente, et vous feriez mieux de

vous y aventurer avant de poursuivre ce texte. Je n’ai pas forcément de

bienveillance à l’égard des gloires des années 90, je suis le premier à débiner

sur les nombreux ratages de Massive Attack, Radiohead ou Bjork. Si j’ai adoré

les deux albums de Portishead, le groupe est peu à peu tombé dans mon

bienveillant oubli. Je n’attendais rien de ce nouveau disque, simplement nommé Third.

La surprise est d’autant plus intense, surtout qu’elle se dévoile

progressivement. La première chanson, Silence, se construit dans

l’exigence, mais résonne comme un souvenir des heures les plus emblématiques du

groupe. Le morceau suivant, Hunter, est sans doute ce qui ressemble le

plus à « l’ancien » Portishead, comme pour mieux rassurer les fans et les

désarmer sans en donner l’air. Quelques ruptures électroniques intriguent

néanmoins. Sur Nylon Smile, le minimalisme bâtit de hautes murailles

d’inquiétude. Mais la révolution intervient au milieu de The Rip.

Chanson magnifique, qui s’élève sur des arpèges de guitare acoustique, The

Rip enveloppe doucement la voix de Beth Gibbons. Apaisement trompeur. Au

milieu, des notes électroniques montent, comme surgit d’un Kraftwerk. Elles

viennent remplacer la guitare. La mélodie finale assume pleinement la

transition. Un nouveau groupe et une nouvelle musique sont nés.

On s’en doutait depuis les débuts, mais Portishead a toujours flirté avec les

éléments les plus industriels de la musique électronique. Third vient secouer

les repères et redistribuer les genres. En découle le génial Plastic,

avec son imitation de palles d’hélicoptère, ses hoquets rythmiques et ses

vibrations éminemment industrielles. Constat : Third s’écoute fort et de

préférence au casque. L’expérience est alors transcendante.

We Carry On, cœur bouillonnant de l’album, entremêle

une base rythmique, voisine des Oscillations des Silver Apples, avec la

voix habitée de la chanteuse. Une guitare acérée, que n’aurait pas reniée Trent

Reznor dans ses meilleures œuvres, débute le cisaillement. Les percussions se

font plus agressives, les guitares s’accumulent et entraînent la chanson dans

les abymes infernaux. Nous ne sommes plus dans le trip-hop, ni dans le rock,

encore moins dans un quelconque post-modernisme. Quelque chose de nouveau est en

train de se produire. En direct dans nos oreilles.

Le temps d’un interlude pour souffler (Deep Water) et surgit le monstre

de Third, l’écrasant Machine Gun. Probablement le morceau le plus intense

depuis qu’Aphex Twin a déposé les armes, ce mitraillage sensoriel donne le

vertige. La chanson suivante, Small, poursuit ces recherches en se

construisant à partir du quasi silence, avec d’enivrantes notes de violoncelles

qui s’épanchent dans une mer de bruitages qu’on jurerait issus de Planète

Interdite. Entre menace martiale et sonorités spatiales, les idées

s’imposent.

Magic Doors débute par un sifflement aigu, s’élance

sur des beats cassés et ne compte que sur la voix de Beth pour guider

l’auditeur. Conclusion idéale, Threads invoque les fantômes de

Portishead, en les rendant encore plus effrayants. Sublime dans ses ténèbres, la

chanson s’achève sur un son unique, extrêmement travaillé, qui incarne à lui

seul tout l’aspect terrifiant de la musique industrielle. Pour cette simple

conclusion, juste pour ce son, les années d’attente se justifient.

Third est probablement le meilleur album de Portishead, mais il va bien au-delà.

Il se présente comme la conclusion des années 2000 et comme l’annonciateur de la

décennie à venir. L’univers qu’il construit, les perspectives qu’il offre, la

musique qui en découle peuvent métamorphoser nos critères artistiques. Certes,

c’est une révolution plus discrète que celles de The Knife ou des Fiery

Furnaces, elle est aussi plus accessible. Et son âme est nettement plus

déprimée, car Third trace un portrait déchirant de notre avenir proche. Avec

tant de puissance que l’on ne peut s’empêcher de s’y plonger, fasciné et

bouleversé.

|

The Brunettes – Structure and

Cosmetics

C’est le grand disque pop de ce début d’année. Hop, comme ça, c’est plié, vous

pouvez l’écouter, et on passe à autre chose. Genre on va dire du mal, plutôt.

Tiens, du nouveau Cat Power, par exemple, qui n’est pas bien. Ou alors on va

reparler de Xiu Xiu, qui m’embête à sortir un disque formidable tous les ans.

Sur le cas de The Brunettes, on pourrait s’étendre, avec plein de petits

superlatifs. A quoi bon ? Avouons que ce n’est pas un album qui se révèle à la

première écoute. Super produit, jusqu’au gag (les effets stéréos sur le bien

nommé Stereo), dévoilant un paysage sonore très riche, Structure and

Comestics fait partie de cette catégorie de disques un peu trop clinquants pour

être honnêtes.

L’ouverture de Brunettes Against Bubblegum Youth est en ce sens

trompeuse, elle donne l’impression que l’on est dans le domaine de la

prétention, alors que pas du tout, c’est de l’artisanat, avec un cœur qui bat

dedans. Il y a donc des faiblesses dans l’ouvrage, des chansons un peu faciles,

presque du remplissage. Mais l’album fonctionne justement comme un tout, ce qui

fait toujours plaisir à écouter. Il y a du souffle et de l’ampleur, une vraie

volonté de créer une ambiance et une minie fresque pop.

Les grands moments se mettent en valeur au fil du temps. Au début on passe un

peu vite sur Obligatory Road Song, trompé par son titre parodique. Puis

on réalise qu’il s’agit d’une merveilleuse chanson. La musique des Brunettes se

révèle souvent charmante, comme sur le savoureux If You Were Alien, avec

le petit quelque chose qui accroche. Comme dit plus haut, la clef réside dans la

construction de l’album : de bonnes chansons, toutes reliées par la même

atmosphère. Cette constance s’accomplit justement dans le dernier morceau, qui

donne son titre au disque. Entre mélancolie et flottement, gorgée de bonnes

idées, cette perle conclut Structure and Cosmetics sur une note inoubliable.

|

Vampire Weekend – Vampire Weekend

Que faire d’un disque sympa ? Que faire d’une musique totalement insignifiante

mais pleinement assumée comme telle ? Lui rentrer dans le lard, comme il serait

tout à fait raisonnable de réagir ? Ou alors, pour une fois, aller, bientôt le

printemps, faire preuve d’indulgence et ouvrir les frontières ? Comme on est

quand même plutôt un chantre de l’expulsion artistique, manu militari, chaque

entrée en fraude est un événement. Petit laissez-passer donc pour Vampire

Weekend, qui échappe de justesse à la classification de « nouveaux Franz

Ferdinand », ce qui, en ces lieux, n’est guère flatteur.

Déjà, c’est léger, pas prétentieux pour deux sous. Certes, il y a des bouts de

rythmiques reggae dedans, et il y aurait matière à bastonnade. Mais on sait

depuis The Clash que le reggae avec de la pop, c’est très fréquentable. Chez

Vampire Weekend, la politique on ne connaît pas. La déconne, oui, ça, on compose

avec. Bref, c’est la fête. La fête propre sur elle, attention, du convenable, du

petit bourgeois, du bien comme il faut. Et cette musique, répétitive,

sympathiquement médiocre, totalement inoffensive, s’oublie à mesure qu’elle

s’écoute. Tout en s’adaptant parfaitement en fond sonore des soirées où il ne

faut offenser personne. Des soirées tristes, sans doute, mais il en faut

parfois. Pour nettoyer une chanson comme A-Punk, un petit coup de New

Day Rising d’Hüsker Dü et il n’y paraîtra plus.

|

Autechre – Quaristice

Survivants de l’heure de gloire de la musique électronique des années 90, le duo

d’Autechre aura toujours été d’une exigence confinant à l’austérité la plus

radicale. Leur dernier bébé, Quaristice, est à la fois leur disque le plus

abordable depuis Tri Repetae++ (de 1995, quand même) et une sorte de « best

of », si tant est que l’on puisse apposer un concept aussi éloigné de l’univers

d’Autechre. 20 morceaux en 73 minutes, les auteurs ont raccourci leurs

habituelles créations d’atmosphères. Il en résulte un disque plus exigeant, mais

aussi plus passionnant et relativement atypique. Le temps de s’habituer à une

idée, à un concept, voire à une mélodie (toujours rare), que l’on passe à autre

chose. Le résultat est écrasant et rappelle que l’electronica fut un temps un

genre à la créativité infinie.

|

Jens Lekman au Nouveau Casino

27/02/08

Quand il monte sur scène, on est tout de suite frappé par sa fragilité. Il a

l’air d’avoir 16 ans. Un peu gauche. Avec une chemise blanche où s’étale une

broderie de fleur rouge (probablement un coquelicot). Il est là, à 1m50. On voit

l’usure de ses chaussures. On l’entend claquer les semelles pour marquer le

rythme. Et on se demande comment il fait pour chanter sur la pointe des pieds.

Mais de ce corps, taillé pour le romantisme exacerbé, surgit une voix d’une

puissance et d’une maturité qui n’a rien à envier aux plus grands. Il peut donc

se permettre de chanter Shirin quasi a cappella, il n’a pas besoin

d’accompagnement. Jens Lekman est le Morrissey de notre génération. En version

hétéro.

Car le monsieur sait s’accompagner, à part un quasi clone à la gestion des

samples, il n’y a que des demoiselles dans son groupe. Et si l'on excepte la

très convaincante batteuse, on leur donne aussi à toutes 16 ans. On sera juste

surpris d’apprendre que la craquante violoncelliste, véritable cliché de la

blonde scandinave adorable, est en fait originaire de Detroit, Michigan.

Mais les surprises sont nombreuses chez Jens Lekman. De l’incident technique

(une basse récalcitrante) aux envolées percutantes, il se passe toujours quelque

chose. Si l’on prend en compte le fait que le monsieur a joué toutes ses

meilleures chansons (oui, oui, même Pocketful of Money et Julie),

on ne voit pas l’heure et demie passer. Car le bonhomme est généreux. Quand il

offre un rappel, ce n’est pas moins de cinq morceaux qui sont interprétés.

Il joue souvent seul, avec sa guitare, et surtout sa voix. Mais il cartonne en

groupe, poussant des hymnes comme Maple Leaves ou Sipping on the Sweet

Nectar vers des sommets pop renversants. Le moment clef est évidemment A

Postcard to Nina, transformée en récit tragi-comique de près de 10 minutes.

La quasi intégralité de Night Falls Over Kortedala est interprétée. Parfois en fragments (I’m Leaving You et It Was a Strange Time in my Life), souvent en pleine puissance (The

Opposite of Hallelujah, Your Arms Around Me…).

Excellent showman, qui évite en permanence le ridicule par un sens de l’ironie

salvateur, Jens Lekman magnétise l’attention. Il captive et émeut, conquérant le

public doucement mais sûrement. On le répète depuis bientôt trois ans, mais une

étoile est née. |

Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street

de Stephen Sondheim

Dans toute la filmographie de Tim Burton, on a longtemps considéré Ed Wood comme un mystère. Du moins à un niveau bien particulier. Il s’agissait en effet

de l’unique infidélité vis-à-vis de son alter

ego Danny Elfman. Prenant un peu de recul après la collaboration phare, mais

exigeante, de The Nightmare Before Christmas, le duo voguait chacun de son

côté. Burton engagea Howard Shore pour sa biographie d’Edward D. Wood Jr. et

celui-ci délivra une partition assez voisine de celle qu’écrira Elfman pour Mars Attacks… Quoiqu’il en soit, la séparation, très temporaire, n’empêcha pas

le film d’être une réussite.

Pas de quoi s’affoler de l’absence de Danny Elfman au générique de Sweeney Todd. Une excellente raison à ce fait, il s’agit de l’adaptation

d’une fameuse comédie musicale, souvent réputée comme la plus complexe à

interpréter du répertoire contemporain. L’ajustement des chansons pour le grand

écran s’effectue par le créateur lui-même : Stephen Sondheim. Mais si le compositeur

reprend l’essentiel de son œuvre, c’est évidemment sous l’éminente direction de

Burton. On plonge ainsi dans un univers plus sombre, moins kitsch, toujours

drôle mais moins burlesque que le spectacle de scène.

Première touche burtonienne : le rajeunissement des protagonistes. Sweeney Todd

n’est plus un baryton dans la cinquantaine, Mrs Lovett n’est plus Angela

Lansbury, Toby est enfin un enfant et non un adolescent… Certains thèmes sont

ainsi renforcés et plus touchants, en particulier la romance à sens unique entre

Todd et Mrs Lovett et le rapport maternel entre cette dernière et Toby. Le film

est d’autant plus cruel et parfois ambigu.

Ensuite Burton a tranché dans le comique. Mrs Lovett n’est plus seulement une

vieille folle amusante, Sweeney Todd est davantage enfermé dans ses accents

psychopathes. Pour se faire, exit la ballade de Sweeney Todd ainsi

que toute la conclusion. Dehors aussi les blagues les plus lourdes de A

Little Priest. Les ambiances se font plus oppressantes, à l’image des

décors et des costumes. Ce n’est plus un spectacle de cabaret, c’est une

tragi-comédie. Gore.

Les instants de grâce en sortent encore plus flamboyants. Et le chant un peu

amateur et fragile des deux acteurs principaux n’en est que plus juste. Pas de

lyrisme d’opéra, ou très peu. La seule véritable envolée est fort justement

réservée à l’unique partie chantée de la jolie Jayne Wisemer, l’interprète de

Johanna. Son Green Finch & Linnett Bird, pause lumineuse au milieu

des ombres, est à la fois excessif et d’une beauté indicible. Par ailleurs

Anthony (Jamie Campbell Bower) et Toby (Ed Sanders, bien parti pour les diverses

récompenses des professionnels) s’offrent aussi quelques moments

impressionnants.

D’autres chanteurs amateurs ont leurs instants de gloire. Il est aussi

amusant qu’assez touchant d’entendre Johnny Depp et Alan Rickman en duo sur Pretty Women, la chanson fonctionnant surtout avec les images qui

l’accompagnent. Le plus grand des imitateurs d’accents de notre époque, Sacha

Baron Cohen est forcément extraordinaire en Adolfo Pirelli. Son formidable

talent comique habitant chacune des lignes du texte.

Mais tout le monde retiendra Johnny Depp et Helena Bonham Carter, auxquels aucun

superlatif ne peut rendre justice. Depp est un Sweeney Todd intense, alliant

performance d’acteur permanente et nuances vocales étonnantes. Toute en acidité

et en rancœur, son interprétation peut, d’un instant à l’autre, passer de la

douceur menaçante à la violence crue. Toujours entre haine et tristesse, comme

sur No Place Like London, il s’approprie entièrement le

personnage. Gigantesque sur Epiphany (« No one’s in the chair !

Come on ! Come On ! Sweeney’s waiting ! I want you bleeders ! ») et au bord

de la rupture sur le sommet qu’est Johanna (où sa voix se mêle à

celle de Jamie Bower), Depp dévore tout autant l’image que la musique.

La grande surprise, et même la véritable révélation, est la Mrs Lovett d’Helena Bonham Carter, qui se livre à un jeu magnifique avec les mots et les harmonies. On retiendra tout autant sa manière de prononcer « shop » dans The Worst Pies In London que l’apothéose du discret Wait, où les lignes « I been thikin’ flowers, maybe daisies, to brighten up the room. Don’t you think some flowers, pretty daisies, might relieve the gloom » touchent au sublime. Son accent anglais, toujours exagéré avec parcimonie (le “foolish chatter” de Not While I’m Around ou le « Royal marine » de A Little Priest), fait ainsi des merveilles. Pleine d’humour (By The Sea) et de douceur mélancolique (ses interventions sur My Friends), l’actrice transcende chacune de ses apparitions.

La musique en elle-même possède une complexité gothique qui ne se révèle pas dès la première écoute. Mais elle grandit au fil du temps, jusqu’à s’accrocher définitivement par ses

précieuses mélodies (Johanna en particulier, mais tout autant The Worst Pies in London ou Not While I’m Around) et par la qualité des paroles. Car c’est la virtuosité du verbe qui frappe le plus. Rythmé, exigeant, parfait, le texte s’écoule sans heurts, tel une gerbe de sang issue d’une carotide fraîchement sectionnée.

Enfin, il n’est guère surprenant que les rares moments uniquement instrumentaux sonnent tout à fait elfmaniens, à l’image du générique d’ouverture et de ses orgues menaçantes. De même, la montée orchestrale, très douce et totalement déchirante, qui porte les dernières images du film. Un accompagnement idéal pour la résurrection de Tim Burton. |

|

|