Lucy

de Luc Besson

Pourquoi revenir vers Luc Besson quand, probablement par épuisement, on a laissé tomber le réalisateur depuis le terrible Angel-A ? Poussé par une curiosité forcément malsaine ? Pour savoir ce qui a provoqué le déplacement de plus de 5 millions de spectateurs en France ? Pour constater l'ampleur des dégâts ? Pour savoir où en est le cinéaste, dont on n'a pourtant jamais apprécié le travail ? Des raisons sans doute très mauvaises et on aurait sans doute mieux fait de s'abstenir et de rester dans une bienheureuse ignorance. Mais avec son postulat de SF à la Matrix, Lucy nous fait de l'œil avec insistance. Ça sent la catastrophe à grande échelle et il faut avouer qu'on n'est pas déçu du voyage.

L'histoire avance par à-coups, sans jamais impliquer le spectateur. Monté n'importe comment, écrit à la va-vite, caviardé de dialogues et de répliques risibles, Lucy ne parvient pas à faire exister le moindre personnage, en particulier l'héroïne, extrêmement déplaisante et interprétée au minimum syndical par Scarlett Johansson. L'actrice, dont je chantais les louanges par deux fois cette année, fait ici peine à voir tant elle est livrée à elle-même, entre cabotinage et léthargie. On ne croit pas une seule seconde à son développement cérébral, surtout qu'il s'effectue par le biais d'une multitude d'incohérences, toutes plus énormes les unes que les autres (Lucy ne se sert en effet de ses pouvoirs que quand Besson juge que ça fera une image ou une scène "cool"). Par ailleurs, la malveillance profonde de l'histoire nous présente une Lucy prête à tuer des innocents (mais c'est "fun") et à se comporter comme la dernière des racailles. Si c'est ça notre déesse, notre être suprême, pas étonnant que l'humanité courre à sa perte.

Lucy se compose dans sa majeure partie d'un film de gangsters bête et méchant, avec des gunfights que Besson recycle à l'identique depuis Nikita et Léon ; et une poursuite en bagnoles dans Paris, illisible et juste là pour casser quelques voitures de police, comme d'habitude. Le reste est une fumisterie totale avec des slogans creux sur le cerveau, les cellules, le temps, la vie, l'univers et tout le tralala. Dans cette partie-là Besson fait fonctionner à plein régime sa photocopieuse qui lui sert d'inspiration et accumule encore plus de plagiats (pardon, "d'hommages") que dans Le 5e Elément. 2001, The Tree of Life, Akira, Ghost in the Shell et le pauvre Samsara (qui passait par là et qui n'avait rien demandé à personne) subissent donc le broyeur de ce vilain sagouin. L'hilarité est aussi fréquente que la consternation, surtout dans les cinq dernières minutes, indescriptibles et bourrées jusqu'à la gueule de choix esthétiques et narratifs aberrants.

Le film est par ailleurs d'une laideur formelle totale, qui rappelle que Luc Besson est aussi un metteur en scène surestimé. On pourrait citer presque tout le film, mais l'exemple des inserts de documentaire animalier au début du métrage est assez frappant. C'est un effet digne d'une série Z italienne des années 80 ou, plus proche de nous, d'un méfait de Uwe Boll. Ceci dit l'œuvre de Besson a beaucoup en commun avec le travail du réalisateur de House of the Dead. On ne compte plus les plans hideux, telles les vues à l'intérieur du corps de Lucy avec les molécules de drogue qui rebondissent dans les artères. Tout cela se veut à la fois divertissant et profond tout en échouant complètement sur les deux tableaux. C'est un film d'action médiocre, au mieux, qui accomplit moins que ce que Matrix ou Time and Tide réussissaient il y a 15 ans de cela. Et pour ce qui est de la "réflexion" métaphysique, elle est d'une sottise sans limite.

Luc Besson me répondrait que son film est un "objet gentil" et que s'il fait des millions d'entrées partout dans le monde il est forcément bon. C'est faux dans les deux cas et il ne faut pas se laisser intimider par des arguments aussi facilement réfutables. On peut, objectivement, trouver mille et une choses à redire sur Lucy en tant qu'œuvre cinématographique et, même en étant très ouvert, il est difficile d'affirmer qu'il s'agit d'un bon film. En n'étant, comme moi, ni objectif, ni bienveillant, on conclura en affirmant que Lucy est l'alpha et l'oméga de la bêtise.

Maléfique

de Robert Stromberg

La très plaisante veine féministe et œdipienne qui parcourt bon nombre des dernières productions Disney ne cesse de surprendre agréablement. Depuis l'excellent Raiponce en passant par le non moins réussi Rebelle et jusqu'au triomphe de La Reine des Neiges, le studio propose une relecture féminine de ses codes habituels. Nouvelle étape avec Maléfique qui présente une sorte d'envers du décor du classique La Belle au Bois Dormant. Le film oscille entre une fidélité remarquable au dessin animé (les décors et les costumes, certaines scènes recréées) et une version totalement différente de l'histoire du point de vue de la "méchante" fée.

On pouvait craindre le pire d'un tel concept, il n'en est (presque) rien. Les points faibles du film seront plutôt à chercher du côté de quelques images un peu kitsch, dans la droite lignée d'Avatar et d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton ; ainsi que du côté d'une durée fort brève (à peine 1h30 sans le générique de fin) qui ne laisse pas toujours le temps aux caractères d'évoluer pleinement. Ceci dit, cette durée est aussi un point fort à une époque où le moindre blockbuster flirte avec les 2h30 pour ne rien raconter de nouveau. Au contraire, Maléfique semble déborder, surtout lorsque le récit chamboule un peu les habitudes (la bataille à grande échelle se situe au début et non à la fin, par exemple).

Le cœur du film c'est bien sûr la fée Maléfique et sa relation avec la princesse Boucle d'Or. En offrant à cette méchante emblématique des motivations fort humaines, les auteurs ne cherchent pas tant à justifier son comportement qu'à nous attendrir. C'est une œuvre qui pointe du doigt la cupidité, la colère et toutes les formes de violence. Et, si le genre masculin a clairement le mauvais rôle, ces messages ne sont jamais assenés de manière par trop édifiante (du moins pour une production Disney).

En tant que Maléfique, Angelina Jolie n'est pas loin de trouver le rôle de sa vie. Son visage étrange n'a besoin que de peu de maquillage pour sembler irréel et inquiétant. Son regard perçant est à peine souligné par les effets spéciaux. L'actrice n'a donc pas besoin d'en faire beaucoup pour impressionner, que ce soit dans la menace ou dans l'émotion. Le film crée peu à peu la fragilité chez le monstre mais aussi chez une comédienne qu'on croyait depuis longtemps déshumanisée. Avec quelques belles répliques et beaucoup d'humour, Maléfique déborde les cadres du manichéisme. De la part de Disney c'est un vrai tour de force, une excellente surprise et, malgré les quelques défauts, un film très recommandable.

P'tit Quinquin

de Bruno Dumont

P'tit Quinquin est tant de choses qu'il semble difficile de les résumer en quelques paragraphes. Tout d'abord, comme clamé par Les Cahiers du Cinéma, c'est la meilleure comédie de 2014 : un fou rire quasi non stop pendant plus de trois heures. Les instants de pause dans l'humour ne faisant que renforcer la sidération provoquée par l'œuvre. C'est, par suite, le meilleur film français depuis bien longtemps et probablement une des créations les plus mémorables produites dans l'hexagone ces 20 dernières années. Ce n'est guère étonnant puisque c'est une forme d'accomplissement pour Bruno Dumont, dont toute la filmographie semblait tendre vers P'tit Quinquin. Malgré leurs thèmes souvent sordides, les précédentes œuvres ch'tis du réalisateur n'étaient jamais loin du burlesque et de l'humour plus ou moins volontaire.

Car cette fois pas de doute, il s'agit bel et bien d'une comédie, malgré ses accents policiers et métaphysiques, c'est une vraie bonne tranche de poilade avant tout. Ceci avec la complicité des comédiens, qui bien qu'ils soient amateurs, savent fort bien ce qu'ils font. On rit avec les personnages et les clichés et pas à leur dépend. P'tit Quinquin se révèle d'une richesse comique rare, chaque plan recelant un ou plusieurs gags et chaque réplique devenant inoubliable. Je ne vais pas citer d'exemple, car ils sont trop nombreux et ils font partie du plaisir de la découverte. On reste aux aguets du moindre détail, au bord de son siège, passant d'une stupéfaction à l'autre. Le mélange des types de comique, proposé dans un tel contexte, semble étrangement inédit.

Si la mise en scène de Dumont s'avère toujours aussi parfaite, chaque plan étant travaillé avec soin, il faut chanter les louanges des comédiens. Dans le rôle du commandant Van Der Weyden, Bernard Pruvost, jardinier dans la vraie vie, est absolument génial ; il développe une personnalité comique totale, de la gestuelle à la diction en passant par une maladresse dont on ne sait jamais si elle feinte ou naturelle. Le duo qu'il forme avec Carpentier (Philippe Jore) possède une dynamique incroyable. Plutôt que de nous resservir ces comédiens professionnels généralement nuls et surpayés, Dumont laisse le champ libre à des amateurs qui ont pour eux leur naturel. Bref, nous voilà vengés de la quasi totalité des horreurs françaises.

Bien sûr, en tant qu'enquête policière provinciale, mais avant tout étude de caractères, P'tit Quinquin peut attirer les comparaisons avec le récent True Detective ou l'éternel Twin Peaks qui se retrouve cité à tout bout de champ depuis 25 ans. Mais la mini-série de Bruno Dumont existe dans sa réalité et son genre propres. C'est une création très française qui s'assume comme telle avec une certaine malice. A mi-chemin entre la télévision et le cinéma, le réalisateur s'inscrit idéalement dans l'air du temps. De surcroît, au-delà de sa puissance comique évidente, P'tit Quinquin laisse aussi de la place à une vision poignante de l'humanité, entre cruauté sociale et poésie abrasive. Quand Robert Bresson rencontre Jacques Tati et Louis de Funès, cela fait date dans le paysage culturel français.

God help the Girl

de Stuart Murdoch

Le film est une adaptation de l'album du même nom, sorti en 2009, projet parallèle de Stuart Murdoch, le leader de Belle and Sebastian. Ledit album étant une prolongation de The Life Pursuit, disque de Belle and Sebastian, sorti lui en 2006. Bref, à part quelques morceaux, les fans reconnaîtront la majorité des chansons présentes dans le film. La différence, de taille, étant leur réinterprétation par les comédiens et leur illustration. En ce sens, God help the Girl ressemble à une mise en images de la musique de Belle and Sebastian. Ce n'est pas pour autant un long vidéo clip, car l'histoire et les personnages existent avec force. Le récit en lui-même est très classique, mais l'ajout de moments de comédie musicale pleins de sincérité et de fraîcheur donnent une toute autre dimension au film. On se passionne pour les tourments de ces post-adolescents en pleine quête existentielle et artistique.

La mise en scène de Murdoch, à l'image de sa musique, n'hésite pas à user d'effets et de références mais avec parcimonie. En général chaque changement de style visuel n'est utilisé qu'une seule fois, renforçant son impact. God help the Girl est un superbe objet filmique et pas seulement une illustration plan-plan de sa musique. Et pour qui aime un peu l'Ecosse et surtout Glasgow, c'est aussi un charmant guide touristique. Le trio d'acteurs principaux s'avère parfait, même si c'est l'australienne Emily Browning qui vole la vedette, en combinant talents de comédienne et de chanteuse. On a du mal à croire que c'est la même actrice qui se commet régulièrement dans des blockbusters plus ou moins affligeants (à l'image du terrible Sucker Punch). C'est donc une quasi révélation car Browning semble avoir trouvé ici le rôle susceptible d'ouvrir une nouvelle dimension à sa carrière.

Bien sûr, le principal (mais donc pas le seul) intérêt du film réside dans sa musique et son interprétation. On reconnaîtra sans mal le style de Belle and Sebastian, une "chamber pop" assez inimitable, très délicate, un peu acerbe, souvent drôle et mélancolique tout à la fois. Un hommage très direct est d'ailleurs rendu à l'un des groupes fondateurs de la "pop de chambre" avec une variation sur Pretty Ballerina de The Left Banke qui offre au film l'un de ses meilleurs moments. Mais les numéros immédiatement mémorables sont légions : The Psychiatrist is in, Pretty Eve in the Tub, Down and Dusky Blonde et l'irrésistible I'll Have to Dance with Cassie. De quoi largement occuper presque deux heures de métrage sans se départir d'un réalisme poétique qui culmine sur le final au son du Dress Up in You de The Life Pursuit.

God Help the Girl nous fait regretter le temps où les groupes de rock s'offraient des films à leur mesure, souvent pour le pire mais aussi pour le meilleur, à l'image de Quadrophenia pour les Who ou de Rude Boy pour The Clash. A noter que c'est justement quand le groupe se fait le plus discret à l'écran que l'œuvre a le plus de chances d'être réussie (exception faite du fondateur Hard Day's Night des Beatles). God Help the Girl convie le meilleur du cinéma et de la musique pop en une œuvre d'une rare sophistication et qui respire la spontanéité la plus absolue : un petit miracle. Le seul risque est donc de faire une overdose de scènes et de chansons adorables. Celui qui redoute cela est probablement une bien triste personne.

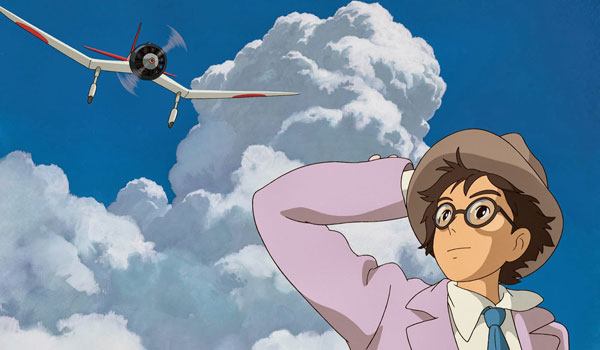

Le Vent se lève

de Hayao Miyazaki

Cette fois c'est sûr, promis, juré, c'est le dernier film de Hayao Miyazaki. Pour entériner le message, le studio Ghibli a mis (provisoirement ?) un terme à la production de nouveaux longs-métrages. Miyazaki et Takahata prennent leur retraite et les successeurs potentiels n'ont vraisemblablement pas réussi à convaincre les grands anciens. Hop, tout le monde dehors, Ghibli c'était Miyazaki père et quelques bribes pour les autres. Preuve que l'ego du génie japonais ne connaît que peu de limites, son œuvre testament est aussi la plus personnelle. Un film, qu'on pourrait par endroit, envisager comme un gros cadeau fait à lui-même, une histoire qui le passionne et dont il se moque éperdument de savoir si elle intéressera son public.

Bref, ça parle d'avions et d'un inventeur brillant, surtout connu pour avoir conçu les terribles Zéros qui servirent aux kamikazes durant les heures les plus violentes de la seconde Guerre Mondiale dans le Pacifique. Mais de cela il n'est fait mention que par allusion à la toute fin du métrage, Miyazaki occultant paisiblement les liens entre son héros et les horreurs de la guerre. Celle-ci est bien présente, ici et là, au moins pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas confondre le régime japonais et le régime nazi. C'est déjà ça. Non, ce qui fascine Miyazaki ce sont les petits avions et comment ils sont dessinés, testés, rêvés. Le tout emballé dans les passages obligés du biopic qui veut faire pleurer dans les chaumières, histoire d'amour tragique à l'appuis.

Formellement c'est beau, très beau, avec comme point fort un travail admirable sur la bande son. On n'en attendait pas moins de la part de Miyazaki, qui fut le plus grand metteur en scène d'animation de son temps. On regrettera, peut-être, que s'il s'agit là de son œuvre la plus adulte, mais pas forcément la plus sombre, c'est aussi la plus classique. Un peu longuet, un peu répétitif, Le Vent se Lève s'adresse en priorité aux fans d'aviation et d'histoire du Japon. On sait qu'ils sont nombreux et pour eux ce sera l'extase. Ceux qui aiment Miyazaki avant tout pour son travail dans la fantaisie (du quotidien) et le merveilleux (du conte) risquent de rester sur leur faim.

Godzilla

de Gareth Edwards

La Nature fait ce qui lui plaît. Une fois que ses forces se sont mises en branle, rien ne l'arrête. Métaphore des catastrophes naturelles les plus destructrices, le super dinosaure Godzilla n'est pas que le rejeton du péril atomique. Certes, dès qu'il surgit il est beaucoup question des dangers du nucléaire, mais, et c'est particulièrement vrai avec cette énième résurrection, il incarne avant tout les puissances primitives venant rééquilibrer la balance. Les humains dans tout cela ? Ils ne sont qu'un vague élément déclencheur. Ensuite, ils s'agitent beaucoup, commettent bourde sur bourde, et ne sont plus que les spectateurs impuissants de forces qui les dépassent totalement.

Le Godzilla de Gareth Edwards est filmé du point de vue des fourmis. De notre point de vue, donc, écrasés que nous sommes par des créatures qui ne s'aperçoivent que très vaguement de notre présence. Les montres vivent leur vie, suivent leurs instincts en piétinant nos fourmilières. Bref, les insectes pris au milieu de la chasse d'un lion sautant sur une gazelle doivent ressentir à peu près la même chose. Dans ses meilleurs moments, Godzilla s'approche donc du documentaire animalier mis en scène de manière lyrique. Les images sont alors empruntes d'une grande beauté sauvage et titanesque. Cette poésie du gigantisme et de la désolation était déjà à l'œuvre dans le film précédent du réalisateur, le contemplatif Monsters.

Malheureusement, un projet où les studios ont investi 160 millions de dollars (hors marketing), ne peut pas être qu'expérimental. On n'échappe pas aux passages obligés et aux personnages qui ne servent à rien (mention spéciale au casting féminin qui fait de la figuration). Clairement pas du tout passionné par tout le barnum des humains, Edwards prend le contrepied absolu des affreux Transformers de Michael Bay. Pas d'humour et surtout aucune fascination pour la chose militaire. Les petits soldats ne servent à rien, seulement à empirer la situation. Le héros aura bien l'occasion de briller cinq minutes avant la fin, mais il reste dans l'ombre des géants.

C'est donc une œuvre d'observation, où, à l'instar des protagonistes, le spectateur guette longuement avant d'entrevoir un bout de lézard. Cela pourrait être frustrant, c'est une bien meilleure solution que l'overdose d'un Pacific Rim. Ici, pas de fascination enfantine pour la destruction massive, ce qui ne veut pas dire que le réalisateur ne respecte pas ses inspirations. Au contraire, il se tourne vers le film originel de 1954, mais aussi vers les versions plus sérieuses de la fin des années 80. Au final, on pensera surtout à La Revanche d'Iris, le meilleur film de la trilogie Gamera ; certaines scènes y faisant un peu écho.

Les amateurs de catch entre monstres ne seront pas déçus par la conclusion qui offre beaucoup sans en faire trop. Juste quelques empoignades et deux coups de grâce mémorables, cela suffit pour marquer plus durablement la mémoire que les interminables bastons du Pacific Rim déjà évoqué. Au final, Godzilla retrouve sa puissance iconique et tout est prêt pour la création d'une nouvelle saga héroïque. C'est assez paradoxal, tant le film s'avère sérieux et esthétisant, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans le monde des blockbusters. Celui-ci sort nettement de l'ordinaire en refusant le nivellement formel vers le bas et en osant revendiquer bien haut son principal propos : lorsque la Nature aura décidé de faire table rase, nous ne serons plus que de simples spectateurs.

Under the Skin

de Jonathan Glazer

Et l’homme créa la femme. Du moins, il créa l’image de la femme, telle qu’il la désirait. Elle devait se conformer à ses fantasmes et à ses peurs. La voilà donc prédatrice et inaccessible, vampire et traitresse ; mais avant tout parfaite. Ce n’est pas là ce que veut être la femme, formatée par le regard masculin. Elle veut s’évader des carcans de la société, ne plus se préoccuper de la manière dont elle s’habille, dont elle se maquille, ce qu’elle doit faire ou non, qui elle doit séduire ou non. Maîtresse de son corps, maîtresse de son cœur, elle refuse, elle se refuse ; elle devient dangereuse. Elle finira, littéralement, sur le bûcher.

Le propos féministe de Under the Skin n’est pas le plus original, mais son traitement, métaphorique et sensoriel l’est davantage. La première partie emprunte les codes de la science-fiction, en particulier de l’invasion extra-terrestre. La seconde, qu’on n’hésitera pas à qualifier de tarkovskienne, se fait contemplative et panthéiste. Le retour aux éléments primitifs (eau, air, terre et feu) mène au dévoilement absolu, à ce qu’il y a « sous la peau ».

La mise en scène, tranchante comme un rasoir, mêle ultra réalisme et onirisme qu’elle lie en un symbolisme omniprésent, plutôt classique. Cependant, au milieu d’images et de situations plus ou moins attendues, certaines scènes surprennent par leur puissance évocatrice (le pré-générique, la scène de la plage, l’absorption et la digestion des proies, la fin dans la forêt). Il faut aussi célébrer une bande son extraordinaire, en partie une musique concrète d’où surgissent parfois des squelettes de mélodies entêtantes et d’autre part des bruitages acérés.

Et puis il y a Scarlett. A l’inverse de Her où elle n’était qu’une voix, ici elle n’est quasiment qu’un corps. Invisible chez Spike Jonze, elle est de presque tous les plans chez Jonathan Glazer. Dans les deux cas elle incarne pourtant un idéal féminin un peu abstrait, vaguement irréel. La performance de la comédienne est sobre et on a du mal à croire que ce soit la même actrice prête à jouer de manière lamentable dans la première bêtise venue (le dernier Captain America est gratiné dans le genre). Ce grand écart permanent symbolise bien la carrière schizophrénique de Scarlett Johansson, qui semble vouloir jouer sur tous les tableaux, aussi bien du cinéma d’auteur que du divertissement populaire. Tant mieux pour nous, sans doute, puisque sa carrière demeure fort intéressante.

Entourée par des comédiens en majorité amateurs, la star se donne corps et âme dans un rôle aussi marquant que celui de Her, ce qui tend à prouver que 2014 est vraiment l’année Scarlett. On ne pourra donc que recommander Under the Skin, film expérimental au sens le plus noble du terme. Expérience des sens, expérience des interprétations, pour au final marquer la rétine de manière indélébile. Le genre d’œuvres qu’on n’oublie pas une fois la lumière rallumée.

La Grande Aventure Lego

de Phil Lord et Christopher Miller

C’est l’une des grandes surprises cinématographiques de l’année : le triomphe public et critique de La Grande Aventure Lego. De prime abord, le film avait tout du produit marketing indéfendable et insignifiant, comme il en sort presque chaque semaine. Bruyant, hyperactif, coloré, à l’image d’une longue page de publicité, ce dessin animé peut inspirer une légitime méfiance chez le spectateur de plus de 12 ans. C’est oublier que les produits dérivés Lego sont loin d’être de mauvaise qualité en général (voir pour cela les jeux vidéo de la franchise, généralement très bons) et que les deux cinéastes associés au projet sont les scénaristes de Tempête de Boulettes Géantes, déjà une vraie réussite dans le domaine de l’animation hystérique mais drôle.

On reconnaît d’ailleurs immédiatement le style de Phil Lord et Christopher Miller. Tout va très vite en un assaut permanent des sens et des zygomatiques. Durant les premières minutes du film, on se demande d’ailleurs si on n’est pas trop vieux pour cela. Va-t-on tenir le coup pendant plus d’une heure et demie ? Va-t-on céder à la fatigue, à l’épilepsie, à la panique ? Mais non, il y a dans cette recette suffisamment d’éléments où s’accrocher, un vrai sens du rythme, une générosité qui permet de plaire aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Et même, au final, on nous offre une pointe d’humanité assez touchante, une touche de magie à l’ancienne qui émerveille.

Le film est aussi un triomphe au niveau de son casting vocal qui n’hésite pas, outre les innombrables apparitions de stars, à aller piocher dans les meilleures séries comiques de ces 10 dernières années. On retrouve donc Chris Pratt et Nick Offerman (Parks and Recreation), Will Arnett (Arrested Development) ou bien encore Alison Brie (Community). Les auteurs utilisent les rôles les plus célèbres de ces comédiens pour modeler les personnages Lego : l’enthousiasme maladroit d’Andy et la rigueur rustique de Ron de Parks and Rec, l’assurance ridicule de Gob d’Arrested Development ainsi que le mélange de guimauve et de vindicte d’Annie de Community.

Alors oui, La Grande Aventure Lego demeure une extraordinaire opération promotionnelle pour la marque de jouets. On sort du film avec l’envie d’acquérir toute la collection et de transformer une pièce entière de son logis en terrain de construction. D’accord, on veut nous vendre des produits dérivés, mais, vous le savez aussi bien que moi, ça fait longtemps que ça dure. Depuis Star Wars, depuis les années 70, et ça n’a pas toujours donné naissance à d’horribles nanars. On a pu adorer Gremlins sans se jeter sur une peluche de Gizmo, on a pu adorer les Batman de Burton sans ressentir le besoin d’acheter des Batmobiles en plastique made in China. Et, tant qu’à faire, des Lego seront toujours plus estimables que des Transformers. Justement, comme le souligne longuement ce film, parce que les Lego laissent une place immense à l’imagination, à la créativité, aux histoires en tout genre.

C’est ce qui explique aussi le succès de La Grande Aventure Lego, qui incarne un rêve enfantin où tous les héros et tous les univers se retrouveraient au sein de la même histoire. Cette déferlante est bien sûr un moyen de séduire le public le plus large possible, puisque chacun y trouvera un clin d’œil qui lui parle directement. Mais c’est aussi l’un des plus beaux hommages qu’on puisse envisager à l’univers du jeu enfantin, celui qui ne connaît aucune limite et où tout est possible. A l’image, cela donne ces plans formidables où les protagonistes explosent littéralement les murs invisibles qui séparent les différents mondes, pour mieux propulser leur histoire vers d’autres horizons.

Her

de Spike Jonze

Elle. Her. Le titre en dit plus long que sa brièveté ne laisse supposer. Justement parce qu'il est à l'image du film qu'il annonce : simple, pur, discret. Ce titre préfigure aussi une histoire qui revient à l'essence du romantisme par le biais de la science-fiction. Une SF qui plonge dans les thèmes qui me sont chers (le « post-humain » en particulier), ceux qui parcourent déjà les plus grandes œuvres du genre (2001, Ghost in the Shell, Wall-E ou bien encore Star Trek The Next Generation). Alors, oui, c'est l'histoire d'un amour impossible entre un humain très humain et une intelligence artificielle qui apprend trop et trop vite. C'est un portrait désenchanté d'un futur à peine différent de notre présent, là où les êtres passent comme des fantômes doués de raison mais surtout de sensibilité.

Her n'est pas un manifeste alarmiste et on est loin des récits d'anticipation pointant du doigt les avancées technologiques. L'omniprésence des intelligences artificielles n'est qu'une parenthèse, un placebo pour la solitude, avant la remise à plat des relations humaines et la naissance d'un nouvel avenir aussi mélancolique que chargé de promesses. Tout ceci est raconté avec beaucoup d'humour, beaucoup de douceur et une sincérité qui renforce le réalisme des situations malgré la petite musique onirique qui berce le film.

On ne voit pas passer les deux heures et il est à peine nécessaire de souligner que l'Oscar du meilleur scénario est loin d'avoir été volé. On a aussi beaucoup évoqué l'interprétation, en effet remarquable. Scarlett Johansson n'est pas Meryl Streep, elle ne fait pas partie de ces comédiens qui tirent vers le haut, par leur seule présence, les films les plus médiocres. Il lui faut un script solide, des dialogues impeccables et un directeur d'acteurs de haut vol pour obtenir d'elle une prestation mémorable. Ce qui est le cas ici où, invisible tout du long, elle compose sa meilleure performance. Et ce n'est pas rien lorsque de l'autre côté de l'oreillette on retrouve Joaquin Phoenix qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de création de personnages inoubliables. Il n'y a pas si longtemps, c'était aussi le cas dans The Master où il côtoyait déjà une des plus grandes comédiennes américaines de notre époque, Amy Adams, ici cantonnée à un second rôle parfait.

Spike Jonze se met à l'unisson et déploie une mise en scène très fine, sur la partition d'un Terrence Malick hipster. Il en résulte un visuel très doux, aux teintes pastelles, doublé d'un va et vient chimérique entre la réalité, les souvenirs et les rêveries. Cette ambiance est soutenue par la bande originale composée par Owen Pallett et Arcade Fire, dont le Supersymmetry accompagne avec grâce la toute fin du métrage. Osons l'écrire, Her est le film romantique le plus audacieux et poétique vu depuis longtemps, sauf à considérer, à juste titre, que Cloud Atlas entrait aussi dans cette catégorie.

Cette ambition ne se déploie jamais au détriment du petit détail, de l'infime sensation, du dernier murmure. Non seulement l’œuvre offre une véritable humanité au « post-humain » mais il redore le blason de nos sentiments. Face au quotidien, aux grandes défaites et aux petites victoires, en décrivant nos instants de bonheur comme dans notre détresse, Her trouve l'image adéquate, les mots qui sonnent juste.

Young Detective Dee : Rise of the Sea Dragon

de Tsui Hark

Depuis plus de quinze ans (bientôt seize), je chante régulièrement les louanges de Tsui Hark. C'est aussi grâce à lui que ce site existe, car c'est en partie par amour pour sa vision du cinéma que j'ai eu envie d'accomplir un travail de défricheur, de critique, d'intermédiaire. L'intense bonheur, la joie, la tristesse, l'amusement que m'apportent ses œuvres ne peuvent pas demeurer un plaisir égoïste. Il faut que je le clame auprès du plus grand nombre. Si vous êtes des lecteurs habitués de ces lieux, nul besoin de ressasser, sinon, je ne peux que vous orienter ici et là, ainsi que vers la chronique du premier Detective Dee.

Cette suite, se déroulant avant les événements du film précédent, n'est pas à proprement parler une préquelle. C'est une aventure indépendante entretenant peu de rapports avec ce qui suivra. En clair, pas besoin d'avoir vu Le Mystère de la Flamme Fantôme pour apprécier Rise of the Sea Dragon. L'inspiration est toujours aussi vaste, allant de références occidentales (Sherlock Holmes, Jules Verne, les grands classiques) à d'autres purement chinoises. L'essentiel pour Tsui Hark étant de composer un film d'aventure à l'ancienne, plein de rebondissements, de monstres et de merveilles.

Les chipoteurs incultes iront se plaindre des effets spéciaux un peu raides, c'est oublier que c'est l'apanage de tous les films de Tsui Hark, même, et je dirai surtout, dans ses plus grands chefs-d’œuvre. Green Snake et Dans la Nuit des Temps sont des monuments et peu importe que les serpents soient en caoutchouc et les maquillages bricolés. Tergiverser sur des effets spéciaux c'est aussi oublier que même les plus parfaits au moment de la sortie de l’œuvre finissent pas vieillir, bien ou mal. C'est évidemment la qualité globale du film qui fait pencher la balance au final. Les mêmes travers se verront qualifiés de poétiques, atmosphériques, évocateurs, attendrissants, dans un certain contexte ou de franchement ridicules et rédhibitoires dans un autre. Tout dépend de ce qui est montré et raconté.

Dans Young Detective Dee, la générosité absolue du metteur en scène s'exprime pendant plus de deux heures. Ce n'est qu'une succession de scènes plus ou moins hallucinées et, je le soulignais déjà pour le premier opus, comme dans chaque Tsui Hark (ou peu s'en faut), vous verrez ici quelque chose que vous n'avez jamais vu ailleurs et que vous ne reverrez sans doute jamais. C'est aussi pour cela, et encore plus que d'habitude, que je ne déflorerez en rien le spectacle et ses surprises. Quelles que soient vos attentes, elles devraient être comblées, surtout que, comme d'habitude, le réalisateur ne peut s'empêcher de jouer les trublions face au pouvoir, et son côté anarchiste, mis sous surveillance depuis la rétrocession de Hong-Kong, trouve encore des moyens d'envoyer des piques plus ou moins burlesques.

Des combats chorégraphiés jusqu'à l'absurde mais jamais pompeux ou poseurs, des poursuites dantesques, des scènes d'action outrancières, de la magie, de l'intrigue, de l'enquête, de l'humour. Je ne vais pas insister, vous l'avez compris, c'est du divertissement parfait, celui qui donne un sentiment de satisfaction intense et durable. Une distraction qui va au-delà de l'effet montagnes russes et fête foraine, si tendance à l'heure actuelle. Parce que l'univers décrit et les personnages dépeints ont un petit quelque chose en plus, parce que la folie de Tsui Hark est aussi maîtrisée avec un soin maniaque. C'est un des aspects les plus attachants de son œuvre, donner l'impression du chaos, de l'improvisation, du bricolage, de la spontanéité, tout en fignolant chaque plan, chaque séquence. Un technicien à nul autre pareil, un auteur qui ne cherche jamais à imposer son ego à l'écran tout en demeurant unique. Bref, Tsui Hark, chères lectrices, chers lecteurs, Tsui Hark. |