The Spirit

de Frank Miller

Pour oser s’attaquer à l’œuvre fondatrice de Will Eisner, sans que les fans

crient au scandale, il fallait au moins le nom prestigieux de Frank Miller.

Qu’un auteur de comics respecté se confronte à l’un des pères fondateurs du

genre permettait d’offrir une relative bienveillance au projet et en tout cas de

générer une grande curiosité. Mais s’il faut reconnaître à Miller un beau sens

du visuel et de l’énergie au sein des cases d’une bande-dessinée, son premier

film seul aux commandes est un ratage assez désolant.

Pourtant tout le monde fait preuve de bonnes intentions dans ce Spirit.

A commencer par des acteurs, visiblement pas du tout dirigés, auxquels Miller a

juste demandé de faire leurs shows. En résulte des aberrations telles qu’un

Samuel L. Jackson qui se prend pour un personnage de Tex Avery. En soit, ce

n’est pas forcément gênant, car le réalisateur a essayé de retrouver la verve

d’Eisner. Non, The Spirit ne s’est jamais pris au sérieux. Les

gags ont toujours été abondants et la dynamique proche des cartoons. Les

histoires étaient légères et pleines de rebondissements rocambolesques.

Mais le film échoue à tous les niveaux. Mêlant humour consternant et discussions

interminables, hésitant entre de très plates tentatives de caractérisation et

une bêtise élevée au rang de premier principe (quand on en est réduit à faire

exploser des chatons pour faire rire, on a plus ou moins touché le fond). Peu

aidé par un interprète transparent (Gabriel Macht, qui ne devrait pas s’en

relever) le personnage du Spirit traverse le film comme un jouet que l’on

déplace d’un plan à l’autre. Si Miller a bien intégré l’aspect sexy du Comics,

c’est pour l’adapter à une sauce plus que douteuse : Eva Mendes se photocopie

les fesses, Scarlett Johansson (nullissime) s’habille en nazie, Paz Vega ondule

du cul, toutes craquent pour cette endive de Spirit...

L’ensemble est emballé dans des plans si clinquants qu’on finit par se croire

devant une vaste publicité pour parfums. On touche là à certaines limites de

l’esthétisation à outrance, surtout que le film est loin d’être aussi beau qu’il

le souhaiterait. Succession de cadres statiques, le montage ajoute à

l’abrutissement général. Pas d’action, aucune implication, et les longs tunnels

de dialogues sans aucun intérêt s’accumulent. L’indifférence monte doucement,

laissant à la consternation (voire au sommeil). Bien sûr, il y a toujours

quelques moments à sauver, mais Miller vient de torpiller les sympathiques

intentions de Sin City. Fini la bienveillance, le bonhomme devra

désormais moins jouer sur l’apparence et davantage sur l’esprit pour nous

séduire. |

Vinyan

de Fabrice Du Welz

Dès son générique d'ouverture, où l'eau se transforme lentement en sang et où les cris stridents des enfants noyés par le tsunami envahissent l'espace sonore, Vinyan se présente comme un trip intense et agressif. Le début de l'œuvre, dans un environnement urbain, n'est pas sans rappeler les expérimentations du Gaspar Noé d'Irréversible. Mais lorsque Emmanuelle Béart et Rufus Sewell s'embarquent pour le cœur de la Birmanie, à la recherche d'un enfant qu'ils pensent mort depuis la catastrophe, le film se perd avec eux.

Vinyan se voudrait la mise en image d'un voyage mental, et on se dit que Fabrice Du Welz se rêvait un peu en Francis Ford Coppola lors de son tournage. Malheureusement les effets de style et l'implication des acteurs ne suffisent pas à créer une atmosphère inoubliable. Surtout, c'est le manque d'implication générée auprès du spectateur qui fait le plus de tort à Vinyan. La folie du personnage incarné par Emmanuelle Béart (toujours très généreuse dans sa présence physique) est peu crédible. De même, les quelques séquences oniriques ne s'intègrent pas au reste du film, qui ne demandait pas que le trait soit aussi forcé.

Tous ces défauts ne seraient pas si gênants si Vinyan parvenait à nous piéger dans sa quête languissante. Mais le film ne débute jamais vraiment. Lorsque les enfants sauvages, promis par l'affiche, apparaissent enfin dans les dernières minutes du film, c'est pour voir l'histoire se résoudre en une très littérale (pour ne pas dire pesante) illustration du complexe d'Œdipe. Quelques plans cherchent vaguement à choquer, ils ne sont qu'incongrus, voire déplacés. Vinyan résonne alors comme une coquille vide. On gardera un œil sur la suite du parcours du réalisateur de Calvaire, tout en regrettant l'échec de ce film ambitieux mais désincarné.

|

Australia

de Baz Luhrmann

C’est un genre en soi : le blockbuster en forme d’accident industriel. Une œuvre

si catastrophique, derrière son budget dépassé et ses stars perdues, qu’elle en

devient fascinante et quasi réjouissante. Le nanar de luxe, l’apocalypse

cinématographique, voilà en somme le projet d’Australia. Dès les

premières minutes, avec son montage au hachoir, ses panoramiques accélérés, son

propos niais et prétentieux, Baz Luhrmann terrifie le spectateur. On ne pourra

certainement pas tenir 2h35 ainsi. Pourtant, l’esprit humain s’habitue à tout.

Et si l’œuvre paraît interminable, on finira par y prendre du plaisir, dans la

consternation.

Bouffant à tous les râteliers de la fresque pompeuse, Australia se

veut le Autant en emporte le vent du 21e siècle. Mais

c’est Le Magicien d’Oz, l’autre chef-d’œuvre de Victor Fleming,

qui est cité jusqu’à l’écœurement (Somewhere over the rainbow est

massacré une bonne diazine de fois !). En voulant retrouver la douce naïveté

de l’âge d’or d’Hollywood, le réalisateur australien accumule les fautes de

goût. Histoire d’amour grasse, message humaniste pesant, leçon de tolérance pour

les incultes, ajout d’un contexte historique comme s’il s’agissait de la plus

grosse des ficelles dramatiques (attention les japonais attaquent !), le

scénario étouffe par abus de clichés et de guimauve.

Mais ce sont les personnages qui en souffrent le plus. Taillés à coups de serpe,

peu aidés par des dialogues grotesques, les acteurs font ce qu’ils peuvent. Si

Hugh Jackman assure le minimum avec classe et une touche d’ironie, Nicole Kidman

délivre probablement sa pire performance. Insupportable du début à la fin, elle

en fait des tonnes, roule des yeux, bat des bras, hésite entre hystérie et

consternation. On souffre pour elle. Mais surtout on souffre à cause d’elle. Au

point de souhaiter sa disparition du cadre, ce qui n’arrive que trop rarement.

Ce cadre, d’ailleurs, que Luhrmann rate consciencieusement. Comment enlaidir des

décors naturels sublimes ? En abusant des effets numériques et de la

photographie délavée qui va avec. Les fonds verts intégrés n’importe comment

(pour faire toc, mais trop c’est trop) finissent par donner la nausée. Le tout

sur un rythme inconstant car Australia accumule par ailleurs les

fausses fins, décevant les espoirs, même les plus infimes. Et dans sa volonté de

rendre justice au peuple aborigène, le film n’évite pas le paternalisme propret,

qui tend à sacrifier le bon sauvage et à privilégier le regard du blanc

bienveillant.

Baz Luhrmann aimerait en remontrer à tout le monde. A John Ford (un troupeau

mené à travers l’outback, sans que jamais le spectateur ne se sente impliqué), à

Fleming (la romance est insipide), à Nicolas Roeg (revoir impérativement Walkabout), à James Cameron, à Peter Jackson (on va

réévaluer son King Kong, obligé), à Clint Eastwood… Australia finit par sonner si faux que l’on se demande si tout cela ne

serait pas en fait une vaste farce. Mais non, c’est un « monument » dédié à un

continent, à l’Amour, à la Vie, à l’Enfance, à la Fraternité. On en ressort

mi-hilare, mi-malade. C’est peut-être une expérience à tenter, mais à réserver

aux plus endurcis d’entre vous. |

Teeth

de Mitchell Lichtenstein

Résumer le synopsis de Teeth c’est déjà révéler la clef de l’œuvre : Dawn est une lycéenne membre d’un groupe prônant la chasteté jusqu’au mariage, mais le désir est plus fort que les vœux pieux et au moment où elle s’apprête à succomber, tourmentée par le remord, elle découvre qu’elle possède le premier cas avéré de « vagina dentata ».

Même si vous n’avez pas pratiqué le latin dans votre jeunesse (on vous pardonne si vous avez pris l’option « drague à la cafét » à la place), vous avez déjà compris tout ce qui fait l’originalité et le prix de cette nouvelle variation sur le statut de la femme au sein de la société machiste. Très justement, mais sans trop forcer sur la finesse, l’auteur mélange les genres et fait dériver son étude de mœurs du sarcastique vers l’horreur. Le résultat décontenancera certainement beaucoup de spectateurs, que l’on espère cependant avertis, et ravira les autres par ses audaces et son charme.

On nous répondra que le terme de « charmant » ne semble pas le plus approprié lorsqu’il s’agit de qualifier quelques pénis tranchés avec abondance de gore, sans parler d’une visite chez le gynécologue proposant le suspens le plus sexuellement déviant, mais aussi le plus drôle, depuis le cunnilingus décapité de Re-Animator. Teeth en est-il pour autant un film d’horreur ? Pas le moins du monde et tout ceci grâce à la performance de la jeune Jess Weixler. Superbe révélation (primée à Sundance), l’actrice fait preuve d’une grâce, d’une intensité et d’un humour qui transcendent les scènes scabreuses. Ce qui permet de tracer un parallèle d’autant plus évident avec le May de Lucky McKee qui ne manquera pas de venir à l’esprit des cinéphiles.

Si Teeth manque de la maîtrise et de l’émotion offertes par May (au profit de la comédie), il use avec autant d’intelligence des règles de l’épouvante mais aussi des films de monstres (ouvertement cités par le réalisateur). Pimenter la chronique adolescente avec de grands coups de mâchoires aussi vicieusement situées est un petit tour de force qui échappe au ridicule pour mieux flirter avec le mythologique. Pour le spectateur masculin Teeth est fréquemment douloureux, tout en s’épanchant en un rire libérateur. Pour le public féminin, Dawn devient une sorte de super-héroïne, versant serial-killer (décidément très à la mode depuis Dexter).

La métaphore n’est peut-être pas subtile : la nouvelle Eve s’émancipant et se vengeant par là où on l’accuse d’avoir originellement péché. Pourtant l’efficacité de Teeth réside dans cette confrontation sans œillères avec ses thèmes triviaux. Et il faut bien vous avouer que Jess Weixler est le piège le plus mortel et irrésistible que l’on ait aperçu depuis longtemps sur un écran. Plaisir et souffrance portés à ce niveau font de Teeth une sucrerie dévergondée qui secoue agréablement le cinéma indépendant américain. |

Hellboy II

de Guillermo del Toro

Non, je n’avais pas

particulièrement apprécié le premier Hellboy par Guillermo del

Toro. Incapable de m'attacher à cet univers aisément ridicule, j’y avais surtout

découvert un plaisant nanar, sympathique, drôle mais loin d’être impérissable.

Dire que je n’attendais pas grand-chose de cette suite est une évidence. Malgré

une bande-annonce prometteuse, il y avait fort à faire pour me convaincre. La

seule raison d’espérer étant que entre-temps Del Toro a offert un très grand film avec Le Labyrinthe de Pan.

Et cela fait toute la différence. En effet c’est toujours Hellboy,

mais en mieux. Certes, on n'entre pas aisément dans le film. L’histoire sous

forme de marionnettes dans le prologue vaut le coup d’œil, mais elle est

contrebalancée par le Hellboy gamin totalement ridicule. Ensuite c’est un vague

remake du premier film, avec une touche de Blade II et beaucoup de

Tolkien. On le sait, depuis Del Toro a signé pour mettre en scène Bilbo le

Hobbit, et ce Hellboy ressemble à une lettre de motivation.

Heureusement au bout de 45 minutes Hellboy II prend une autre

ampleur, versant dans la foire aux monstres d’une grande générosité et

empruntant soudain avec talent du côté de Miyazaki. On se laisse enfin happer

par ce monde et ses personnages. Souriant avec bienveillance aux percées

comiques un peu grasses mais adorables. Le final a beau être convenu, on y

croit. Enfin. Et c’est à regret que l’on quitte Hellboy et ses petits camarades.

Le divertissement est visuellement impressionnant, tout en gardant un petit côté

système D rafraîchissant. Mais surtout la fantaisie d’un conte sincère et

humble, malgré ses atours clinquants, nous touche de manière inattendue. Une

autre belle surprise de 2008. |

Quantum of Solace

de Marc Forster

Reprenant les choses là où Casino Royale s’achevait, Quantum

of Solace est donc une histoire de vengeance. Peu importe alors les

circonvolutions pas très convaincantes du scénario, James Bond a le cœur brisé

et il revient très énervé. Ce nouvel opus est ainsi le plus sombre de la saga,

l’un des plus agité mais aussi l’un des plus froids. Par rapport au film

précédent on gagne en puissance et en densité narrative. Quitte à vouloir trop

en faire et à laisser beaucoup d’éléments en marge, Quantum of Solace déboule à toute vitesse dès la scène de poursuite en voitures d’ouverture.

Les quarante premières minutes foncent tête baissée, en cherchant à en découdre

avec tout le monde : aussi bien avec les morceaux de bravoure de Casino

Royale qu’avec toute la série des Jason Bourne. C’est

peut-être le plus gros reproche que les fans adresseront au film, Bond y devient

encore plus un concurrent à l’agent spécial campé par Matt Damon. Marc Forster,

réalisateur généralement très pépère et même plutôt nul, n’égale pas le talent de Paul Greengrass,

mais son efficacité s’avère surprenante.

Malheureusement le démarrage en fanfare, qui nous fait croire au Bond ultime,

s’enchaîne avec de gros passages à vide, entrecoupés de sursauts épars. Cette

deuxième partie de métrage est sauvée par ses interprètes. Daniel Craig,

toujours plus acéré, demeure le 007 idéal. Ses rapports conflictuels avec M

offrent quelques-uns des meilleurs échanges du film. Mathieu Amalric séduit par

une certaine sobriété là où l’on s’attendait à ce qu’il en fasse des tonnes. Son

personnage est cependant loin des méchants les plus flamboyants de la saga.

Beaucoup seront choqués par l’aspect bien peu sexy de Quantum of Solace.

Olga Kurylenko est très juste et charmante, mais elle est avant tout une femme

forte et jamais une proie pour Bond. En donzelle facile, Gemma Arterton apparaît

alors comme un ajout assez artificiel, de surcroît évacuée bien misérablement

par les scénaristes.

Très imparfait, comme tous les James Bond, Quantum of Solace doit sa réussite à sa farouche volonté d’assurer le divertissement coûte que

coûte, avec une grande rigueur, voire une certaine austérité. Pour tous ceux qui

n’ont jamais pris 007 au sérieux, le choc sera encore plus important qu’avec Casino Royale. Fini la déconne, il faut que ça cogne. A l’image de

l’excellente chanson du générique d’ouverture composée par Jack White (des White

Stripes), Quantum of Solace veut définitivement imposer un Bond

adulte, contemporain, échappant aux fautes de goût qui ont pourtant longtemps

été la marque de fabrique du personnage. Aussi étonnant que cela puisse

paraître, le défi est relevé haut la main. Et même si cet épisode s’affirme

comme une transition, il donne terriblement envie de découvrir la nouvelle

direction que vont prendre les aventures de l’espion le plus célèbre de la

planète. |

Délire Express

de David Gordon Green

Le « stoner movie » (ou film de défoncés) est un genre à part entière, dont les

fleurons demeurent des incontournables des soirées DVD où se consomment les

substances plus ou moins illégales. De Up in smoke à Mec,

elle est où ma caisse ? en passant par le Las Vegas Parano de Terry Gilliam, il est parfois bien difficile d’apprécier ces œuvres en étant

« sobre ». C’est en partie le cas avec Délire express, très bonne

comédie au demeurant, mais qui ne prendra probablement sa pleine ampleur qu’une

fois le spectateur mis dans les meilleures conditions.

Il manquait à l’équipe Judd Apatow, Seth Rogen et Evan Goldberg un grand

exutoire en forme d’ode à la fumette. C’est chose faite avec ce Délire

express qui s’engage, à l’occasion, sur le terrain du film d’action

musclé ne se prenant jamais au sérieux. En résulte une succession de scènes de

dialogues absurdes entre Rogen et James Franco, entrecoupées de pétages de

plomb bien bourrins (une baston anthologique avec l’inénarrable Danny R.

McBride en particulier).

Comme toujours chez Apatow, le duo central fonctionne idéalement (Franco et

Rogen ne sont rien de moins que géniaux) mais il ne peut survivre sur l’ample

durée (presque 2 heures) qu’avec l’aide d’excellents comparses. Délire

express est ainsi très généreux en matière de seconds couteaux qui

parviennent à marquer en l’espace de quelques instants (deux tueurs

surréalistes, une fliquette vindicative, Amber Heard qui promène ses charmes,

Bill Hader en héros d’un flashback timbré, etc…)

En tant que film de camés, Délire express est un jalon, une date.

David Gordon Green se donne en effet beaucoup de mal pour emballer le bordel

général dans une mise en scène efficace et très dynamique. Que les deux zigotos

se perdent en forêt ou qu’ils se fassent de grandes déclarations d’amour, la

caméra n’en perd jamais une miette. Et lorsque les flingues sont de sortie et

que les bastons s’entrecroisent, tous les plaisirs se confondent. Comme la

pineapple express, ce film est rare, précieux, quasi unique, y goûter c’est

devenir instantanément accro. Un risque à prendre, les effets secondaires étant

limités à des crampes de zygomatiques. |

L'Échange

de Clint Eastwood

Depuis Impitoyable, chaque œuvre de Clint Eastwood ressemble à une

somme. Le réalisateur semble chercher à la fois l’épure et l’apothéose de tous

les genres qu’il visite. Du mélodrame au polar en passant par le récit de guerre

ou celui de sport, Eastwood taille ses films dans la veine la plus classique

d’Hollywood. Il en résulte une intemporalité visuelle et thématique qui donne

d’autant plus de force à sa vision. En ce sens, L’Echange apparaît

comme la synthèse de toute sa filmographie récente, voire, n’ayons pas peur

d’aller trop loin dans l’enthousiasme, de toutes ses créations.

La richesse de L’Echange se déploie à la fois sur son ample durée

et sa tranquille humilité. Les multiples récits de souffrances déchirantes sont

centrés autour du personnage de la mère trahie, superbement incarnée par

Angelina Jolie, dans ce qui est probablement son meilleur rôle. Le film touche à

tous les genres et tous les sentiments. A la fois reconstitution historique,

enquête policière, film de procès, récit de corruption, conte cruel sur

l’enfance, chronique d’hôpital psychiatrique et bien sûr un portrait de femme

forte et bouleversante. Et encore, on ne vous dit pas tout, de peur de dévoiler

les surprises d’une œuvre qui semble inépuisable.

Mais avant de pouvoir théoriser sur la forme, d’une classe proverbiale, ou sur

les thèmes abordés, il faut simplement vivre L’Echange. Comme un

déchirement insondable, que certains trouveront peut-être trop lacrymal, mais

qui, au contraire, trouve le juste équilibre entre mélodrame et retenue. Tout

autant qu’avec Million Dollar Baby ou La Route de Madison,

Eastwood nous désarme entièrement ; nous laissant, dès les premières scènes

d’intimité entre la mère et son fils, complètement acquis à son sujet.

On peut beaucoup pleurer devant ce crève-cœur, on peut aussi se passionner pour

ses zones d’ombre et ses ambiguïtés, car le film ne se laisse pas apprivoiser

d’un seul regard. Parfaitement aidé par des seconds rôles fantastiques (depuis

quand n’avait-on pas vu John Malkovich aussi sobre ?), Eastwood crée une galerie

de portraits qui échappent bien souvent aux stéréotypes attendus, ou, tout du

moins, les magnifient. Au cœur du film Angelina Jolie use de toute la palette de

son talent, et on admet qu’on ne l’imaginait pas si vaste.

A l’image de There will be blood en début d’année 2008, L’Echange peut impressionner par sa puissance. Mais à l’inverse du film

de Paul Thomas Anderson, Eastwood a voulu revenir au plus près de ce qui peut

rendre l’humain attachant. C’est ainsi le pendant positif de l’histoire de

Daniel Plainview, un autre versant de l’Amérique, qui lutte contre son passé

fait de sang et de trahison. Même face à la tragédie, il s’agit de ne jamais

perdre espoir. Même face à la faiblesse, à la corruption, au mensonge, il est

possible de résister. Et cette résistance, aussi vaine qu’elle puisse paraître,

est à elle seule la plus grande et la plus belle des victoires. L’Echange est un hymne à cette croyance en la bonté et la justice humaine. Il nous

faut l’écrire aujourd’hui, pour ne pas le regretter plus tard : c’est un

chef-d’œuvre. |

Bangkok Dangerous

des frères Pang

Avec Bangkok dangerous Nicolas Cage semble atteindre un

nouveau stade de sa carrière. Avec ce remake d’une nullité abyssale

d’un film déjà médiocre à l’origine (et toujours torché par les

ineffables frères Pang), l’acteur assume son récent statut d’icône

de nanars avec une sincérité et un aplomb presque touchants.

Monolithique ou cabotin, Cage provoque le sourire par sa simple

présence à l’écran (et une énième coupe de cheveux pittoresque). Un

point de non-retour est peut-être franchi, comme si on ne pouvait

plus prendre l’acteur au sérieux.

Il faut dire que

dans cette histoire de tueur à gages mélancolique tout est

ridicule, au mieux, voire complètement idiot, au pire. Les scènes

d’action surréalistes font place aux détails incroyables (la trompe

de l’éléphant, la séquence du restaurant, l’entraînement du

disciple) ; Bangkok dangerous accumule les

qualités du ratage anthologique. S’il était un tout petit peu plus

rythmé, on y trouverait presque un plaisir coupable incontournable.

Malheureusement

on est rapidement lassé par la bêtise ambiante. Y retrouver Charlie

Yeung, après une décennie d’absence sur les écrans, fend d’autant

plus le cœur. Celle qui fut la plus belle des actrices dans le plus

beau des films (The Lovers de Tsui Hark)

hérite d’un rôle de sourde-muette qui confine au grotesque dans sa

relation niaise avec l’halluciné Nicolas. Au final, Bangkok dangerous n’est pas détestable, loin de là,

mais il n’est recommandable qu’à ceux qui savent apprécier la

nouvelle orientation (involontairement) comique du parcours de M.

Cage. |

Mamma Mia !

de Phyllida Iloyd

C’est l’archétype du film bienheureux. Une œuvre improbable dont il se dégage

tant de charme et de joie que les défauts, qui nous feraient fuir ailleurs, sont

ici immédiatement pardonnés. Forcément, ça déborde d’Abba, avec toutes les

chansons qui rendent bêtement ravi, mais aussi terriblement triste (oui, il y a The Winner Takes It All). Puis il y a Meryl Streep, dont on oublie

parfois qu’elle est la meilleure actrice du monde, un titre qui n’est pas usurpé

lorsque l’on voit ce qu’elle accomplit dans un film tel que celui-ci.

Certes l’emballage global n’a pas la classe des grandes comédies musicales. La mise

en scène n’a aucun souffle et se révèle fréquemment hideuse, l’histoire n’est qu’une ossature sympathique, mais

sans éclat. Pourtant dès les premiers instants, par la simple grâce de la très

craquante Amanda Seyfried, on est conquis. Ce n’est plus qu’une succession de

moments d’anthologie jusqu’au générique final qui fait hurler en chœur les

salles de cinéma remplies de fans. Grande réussite. |

Martyrs

de Pascal Laugier

La politesse et le bon sens obligent à retenir ses coups face à un machin tel

que le dernier film de Pascal Laugier. L’exaspération à l’écoute des répliques

des chantres de Martyrs n’est cependant pas feinte. En clair on entend

souvent que si l’on n’aime pas ce ramassis des pires clichés du genre, c’est que

l’on n’a rien compris, ou que le film est trop fort. La bonne blague ! D’une

bêtise abyssale, cet énième calvaire mettant en scène des jeunes filles soumises

aux pulsions sadiques du réalisateur se double d’une prétention incongrue qui

ne peut séduire que ceux qui n’ont jamais vu un Bresson ou un Lynch dans leurs

vies. Souvent involontairement drôle, d’une complaisance qui repousse des

limites déjà fréquemment bousculées, Martyrs n’a pour unique qualité que

d’enfoncer davantage le « cinéma de genre » français, qui continue à creuser sa

tombe avec une obstination qui force presque le respect. Presque. |

Phénomènes

de M. Night Shyamalan

Si vous rêvez de découvrir ces deux films, vous devriez cesser de lire ici, car

nous allons immédiatement tomber dans les révélations essentielles. Bref. C’est

la nouvelle tendance du fantastique, les plantouilles ne sont pas contentes. Et

on ne sait pas trop quoi choisir entre le rien de Shyamalan et les fleurs

imitant les sonneries de portable des Ruines. Dans les deux cas c’est

surtout comique, et pas franchement effrayant. Faire peur avec une forêt ce

n’est pas bien compliqué, qu’on se souvienne du Projet Blair Witch ou de Twin Peaks. Mais ce ne sont pas les arbres en eux-mêmes qui forment la

menace, car, après tout, un arbre ce n’est jamais bien méchant. Ne parlons pas

de quelques brins d’herbe agités par le vent. En clair Shyamalan, de son côté,

vise l’anti-film d’horreur, creusant l’épure qui lui réussissait si bien

autrefois. Malheureusement, dans Phénomènes il semble ne plus savoir quoi

faire pour emballer une œuvre un tant soit peu correcte. Acteurs en roue libre,

répliques qu’on jurerait improvisées, scénario qui avance au hasard, scènes

comiques dont on se demande si elles sont vraiment conçues pour faire rire.

Pire, la mise en scène, habituellement à même de sauver tout le film, assure ici

le minimum. La menace n’est jamais crédible et l’histoire se dénoue dans

l’indifférence totale.

Les Ruines

de Carter Smith

Les Ruines fait un peu mieux à certains niveaux (les

plantes sont clairement vindicatives, voire carrément sadiques), mais s’empêtre

aussi dans le ronflement d’une histoire qui peine à impliquer le spectateur.

C’est dommage, car avec davantage d’ambition, le film aurait pu développer son

malaise et sa cruauté. A voir une jolie jeune fille tomber dans la folie et

s’auto-mutiler de manière fort gore pour ôter les vilaines lianes qui commencent

à lui pousser sous la peau, on se dit qu’on tenait là une bonne petite série B

choc. Mais au final il ne se passe pas grand-chose, on s’ennuie beaucoup et les

plantouilles demeurent avant tout drôles et très rarement inquiétantes. |

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal

de Steven Spielberg

On n’aime pas voir vieillir ses idoles. Quelque part, toutes ces actrices

hollywoodiennes qui ont décidé de s’éloigner des projecteurs avant de laisser

apercevoir les dégâts du temps, ne sont pas à blâmer. Elles demeurent figées

dans la grâce de leur gloire et de leur beauté. Ressortir Indiana Jones après la parfaite conclusion de la Dernière croisade, est une aberration

dont on accuse très vite ce grand rigolo de George Lucas. Certes, il est la

principale cause, mais il ne faut pas oublier que c’est un travail de groupe. On

y retrouve un Spielberg en mode automatique (façon Le Monde perdu) et un

Harrison Ford pépère. C’est sûr, ça fait un choc.

En définitive, le film est

loin d’être indigne. La première partie est même très sympathique et

parfaitement dans l’esprit des premiers épisodes. C’est lorsque la

science-fiction prend le dessus que le calvaire commence. En résulte 20

dernières minutes consternantes, qui auront révolté presque tous les publics à

travers le monde. Malgré tout, cet Indiana Jones n’est pas un mauvais

bougre, il arrive juste trop tard, bien trop tard, avec des défauts aisément

rédhibitoires (ridiculiser la belle Cate Blanchett avec une coupe de cheveux

pareille, c’est criminel). Nul doute que les années et le recul adouciront les

jugements, mais il y a de quoi être un peu triste. |

Doomsday

de Neil Marshall

La grande braderie de la série Z, voilà ce que nous promettait Doomsday,

avec sa bande-annonce pleine de souvenirs émus pour cinéphiles de vidéoclub. Au

final, Neil Marshall propose bien des mini-remakes de New-York 1997, de Class 1984 et de Mad Max 2, cités par scènes entières, mais vus au

travers du prisme des Rats de Manhattan et des Gladiateurs du futur.

Bref, le réalisateur veut revenir au bon cinéma en digérant sa descendance

nanar.

Pendant une grosse demi-heure, jusqu’à l’arrivée de Rhona Mithra et de ses

petits camarades dans la Zone, il y parvient presque. Il essaie de construire

une histoire, de créer une ambiance, de présenter des personnages et des enjeux

que l’on connaît déjà par cœur. Mais sa mise en scène le trahit, abusant des

cuts et de plans tarabiscotés pour donner une fausse impression de rythme. Au

moment où l’on commence à s’inquiéter du devenir du film, Marshall ouvre les

vannes et déverse un torrent de n’importe quoi, qui ne se tarira plus jusqu’au

plan final.

Car dans Doomsday tout est permis, de préférence dans l’excès et la bonne

humeur. Les punks parlent avec l’accent écossais et s’adonnent au cannibalisme

sur fond de Siouxsie and the Banshees. Malcom McDowell joue les seigneurs

médiévaux adepte de la torture inquisitoriale. Les plans très gores

s’enchaînent, n’épargnant rien, ni aux lapins, ni aux tronches inénarrables (un

nouveau record de décapitations complaisantes est battu). Au milieu de cette

foire, Rhona Mithra assure parfaitement son rôle de Snake Plissken aux charmes

évidents.

Comme pris dans l’ambiance, Marshall persiste à manipuler sa caméra comme un

Michael Bay fauché, rendant ainsi autant hommage à George Miller qu’à Uwe Boll.

En particulier lors d’une poursuite motorisée finale dont on ne sait plus très

bien si elle est un hommage ou une parodie de celle de The Road warrior.

Qu’importe, tant le plaisir est immédiat et les idées souvent hilarantes. Bien

sûr, pour apprécier Doomsday il faut accepter le trip très particulier et

on comprend sans peine l’échec prévisible du film auprès du grand public. C’est

du cinéma de samedi soir entre potes, fun et déviant, assumé comme tel et, en ce

sens, hautement attachant. |

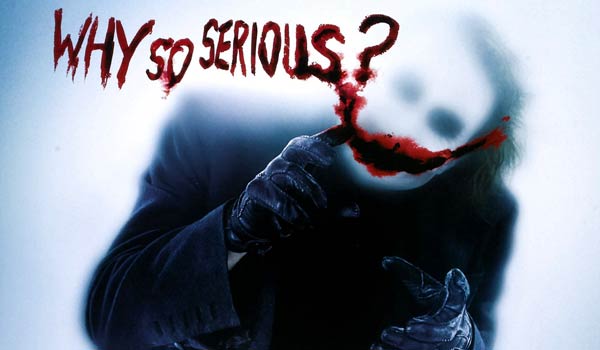

The Dark Knight

de Christopher Nolan

Pour peu que l’on vénère l’univers de Batman autant que votre serviteur, The

Dark Knight de Christopher Nolan a tout du projet rêvé. A partir des bases

sympathiques posées par l’imparfait mais séduisant Batman Begins, voilà

le grand film crépusculaire que la chauve-souris, et surtout le Joker,

réclamaient. Le résultat possède les mêmes qualités (accentuées) et les mêmes

défauts (plus discrets) que le premier opus. En clair, c’est bien foutu et

frustrant. Juste comme il faut.

On ne peut nier l’ambition du film, qui veut en remontrer à tout le monde. A Tim

Burton, à Alan Moore, à Frank Miller, à Bob Kane, bref, à tout ce qui a un jour

compté dans l’existence de Batman. Avouons-le, l’échec n’est pas évité, mais les

dommages sont gérés avec le talent que l’on connaît à Nolan (son Prestige,

tout aussi bancal, n’en demeure pas moins un bon film). Mais ces ambitions

sont aussi le principal point faible de The Dark Knight, qui, comme Batman Begins, veut trop en faire, trop en dire, trop en montrer en 2h30 de

temps.

Pourtant, pendant près de deux heures, l’œuvre flirte avec la perfection. Tout

est là, développé avec soin et interprété par une flopée d’excellents acteurs.

Feu Heath Ledger est un Joker idéal, directement issu de The Killing Joke de Moore et Bolland. Nolan en emprunte même les thématiques principales et

certaines répliques. Sauf que noyée dans le cahier des charges du blockbuster

familial, la puissance des écrits d’Alan Moore se dissout un peu, engoncée dans

un scénario répétitif et didactique qui se perd dans la précipitation lors d’une dernière

demi-heure décevante.

Les surprises sont néanmoins nombreuses. L’une des plus inattendues étant

quelques scènes d’action plutôt très bien filmées, une nouveauté chez Nolan.

Comme pour se faire pardonner de la nullité graphique de Batman Begins,

le réalisateur efface tout et recommence. En résulte, en particulier, une

poursuite motorisée, dénuée de musique, juste formidable. En parlant de la

musique, elle est toujours aussi catastrophique, avec ce thème à deux notes,

sciant les nerfs, qui souffre en permanence de la comparaison avec les

partitions monstrueuses de Danny Elfman pour les Burton.

Burton ? Justement, il est tranquille notre Tim. Nolan ne vient pas trop lui

chatouiller les moustaches, préférant un côté réaliste et technoïde au cirque

géant. Question d’affinités, Batman Returns nous semble toujours plus

proche de l’esprit de Batman que toutes ces conneries de téléphones portables

radars. De même, on ne creusera pas trop le message politique du film, qui en

gros nous rappelle que pour le bien de tous on a le droit de passer pour le

grand méchant de service qui ne négocie pas avec les terroristes. Si on se

laisse emporter par le final, on a envie de chanter : Votez McCain ! quand le

générique démarre. On laissera donc poliment de côté cet aspect, Batman ayant

toujours eu des aspects réactionnaires bourrins que seuls quelques auteurs plus

malins ont réussi à détourner.

Nolan ne fait qu’illustrer le mythe avec soin, laissant tout son petit monde

s’ébattre avec précision dans la folie. Le plaisir est immédiat, mais toujours

contrebalancé par des détails qui fâchent. C’est presque parfait, voilà d’où

naît la frustration. Et c’est peut-être ce qui caractérise le plus le cinéma de

Christopher Nolan. C’est beau, intelligent, plein de charme, mais cela nous tire

régulièrement de notre émerveillement pour nous ramener à l’imperfection

première du spectacle, à son côté artificiel, explicatif et glacé. C’est sans doute parce que The Dark Knight cherche

à plaire au plus grand monde qu’il courbe ainsi l’échine. Le succès phénoménal

du film au box office prouve que les créateurs ont eu raison de sacrifier une

part d’intégrité pour le bien commun. Ah mais zut alors, on avait dit qu’on ne

parlait pas de politique… |

Wall-E

de Andrew Stanton

Le petit robot lève

ses yeux mécaniques vers les étoiles. Dans son regard d'objet, dans ses pixels

de personnage animé, l'émotion se devine. L'humanité a abandonné la Terre depuis

700 ans, laissant derrière elle un dépotoir géant et des automates pour faire le

ménage. Wall-E est le dernier d'entre eux. Par-delà le protocole informatique,

une âme est née dans la machine. Le cœur du nouveau film des studios Pixar bat

ici, dans l'essence des sentiments. Tout a déjà été dit, écrit, tourné sur les

émotions humaines, mais qu'en est-il des machines ?

Que nous pensions à 2001 (cité de façon brillante à de nombreuses reprises) et à Ghost in the shell n'est pas une surprise. On retrouve la même

tension entre la solitude absolue (de l'espace, du réseau, de la Terre dévastée)

et la fragilité de l'être. Dès les premiers plans du film, Wall-E apparaît comme

minuscule, d'autant plus adorable, égaré au sein de visions post-apocalyptiques

frappantes. Plus tard, il sera cette petite chose perdue dans l'espace,

suspendue à un extincteur, entamant une danse sublime avec Eve, l'élue de son

cœur. Les instants de tendresse robotique apparaissent comme inédits.

L'anthropomorphisme étant réduit au strict minimum (les machines s'expriment

quasiment sans un mot), c'est une nouvelle étape du cinéma de science-fiction

qui s'ouvre à nous.

L'humanité, la

nôtre, a-t-elle encore sa place ? Oui, mais comme peuple décadent : des esclaves

volontaires d'un univers idéalement construit par le marketing et les machines.

Les hommes, qui sont passés du réel (en tant qu'acteurs) à l'animation (en tant

qu'issus de l'informatique), ne peuvent plus être à l'origine d'une révolte.

Wall-E est le seul à échapper aux règles, un électron libre dans la plus belle

veine du 7e art, quelque part entre Chaplin et Jacques Tati. Là où il

passe, la technologie s'évade. Son armée est celle des mécaniques cassées, son

appel est celui du libre arbitre, à un moment où toutes les existences sont

conditionnées. Les humains méritent-ils d'être sauvés ? Bien sûr, répond le

film, dans une bienveillance réjouissante. Mais au final, la renaissance de la

Terre passera par Wall-E et Eve, en leur nouvel Eden.

En tant qu'œuvre

cinématographique, Wall-E peut provoquer des déluges d'éloges sans

pouvoir être décrit à sa juste valeur. On parlera de technique (c'est d'une

beauté à couper le souffle), on parlera de poésie, de politique, d'humour...

Mais chaque détail, de l'image ou du propos, mérite que l'on s'y arrête. En ce

sens c'est le plus ambitieux des films offerts par Pixar, sans doute le plus

sombre, mais aussi le plus profond. Le studio y perd en accessibilité ce qu'il

gagne paradoxalement en universalité. Oui, Andrew Stanton vient tutoyer Stanley

Kubrick et Hayao Miyazaki, sur le terrain de leurs chefs-d'œuvre (2001 et Nausicaa). Et il apporte une nouvelle pierre à leurs édifices.

Rarement la

sensation d'assister à un spectacle fondateur aura été aussi forte. Wall-E,

film de l'année ? De la décennie ? Du 21e siècle ? Ces considérations

paraissent bien ridicules, comme toute forme de jugement critique, forcément

pompeux, forcément incomplet. Mais pendant une fraction de seconde, on aura été

persuadé que l'avenir du monde se jouait dans le regard de deux robots animés se

prenant par la main. |

Speed Racer

de Andy et Larry Wachowski

C’est sans doute la chose la plus improbable qui pouvait se produire sur ce

site. Pas la peine de revenir sur l’aversion farouche que je porte envers les

Wachowski et leur immonde trilogie Matrix. J’en ai écrit des pages et des

pages pour bien signifier qu’ils trônaient très haut dans ma liste des

réalisateurs à abattre. Les premières images de leur nouveau projet,

l’adaptation du dessin animé japonais Speed Racer, avaient de quoi faire

saigner les yeux et les oreilles par avance. 2h10 de fluorescences hystériques,

le menu le plus adéquat pour finir en larmes et furibard sur le coin d’un

strapontin.

Le générique de fin débute, les lumières se rallument. Je me tourne alors vers

mon voisin et je lui dis, entre euphorie et panique : « C’est pas normal, c’est

pas possible, c’est super bien. » J’ai un sourire jusque là, qui mettra une

bonne demi-heure avant de s’estomper. Le continuum du monde que nous connaissons

s’est fissuré, quelque chose a déconné : Speed Racer des Wachowski Bros

est un excellent film.

Pourquoi ? Justement parce qu’ils ont pris le contre-pied quasi-total de Matrix. Speed Racer est spectaculaire et humble, drôle et prenant,

d’une fidélité absolue à son concept de base. L’œuvre ne ressemble à rien de

connu, d’où, en partie, son échec public retentissant. Le bide s’explique

essentiellement par un énorme problème de marketing, à la fois pour les mômes

(humour burlesque à l’appui) et pour les adultes (plus de deux heures

consistantes), le film est pour une fois vraiment en avance sur son époque.

Le tour de force c’est de parvenir, malgré les a priori extrêmement négatifs que

l’on peut avoir, à nous conquérir lors d’un premier quart d’heure

extraordinaire. Dans une débauche visuelle, à toute vitesse, les Wachowski

exposent les enjeux principaux en de savants montages parallèles, d’un dynamisme

à toute épreuve, portés par une partition géniale de Michael Giacchino. Ce qui

frappe immédiatement c’est le brio de la mise en scène, toutes les scènes

d’action sont lisibles, compréhensibles, même dans les pires instants de chaos

des courses. Un tour de force en soi.

Après ce début de métrage parfait, Speed Racer baisse de régime et plonge

dans 40 minutes de blah-blah, qui navigue entre lourdeurs et numéros d’acteurs

en plein pétage de câble. Heureusement, le casting est dans l’ensemble excellent

et ce long tunnel un peu ennuyeux limite les dégâts. Puis arrive à toute bombe

la deuxième heure, gigantesque succession de courses et d’enjeux dramatiques

évidents et touchants. Speed Racer devient alors l’un des plus

incroyables grand 8 de l’histoire du cinéma. Une formidable machine à

éblouissement, qui fonce, fonce, fonce, jusqu’à virer à l’abstraction visuelle.

L’exaltation qui en découle est à la fois un bonheur de môme et un vrai plaisir

de cinéma. Rarement on aura vu divertissement aussi généreux et à la fois aussi

expérimental. C’est sans doute la plus grande surprise, on ne pouvait pas

imaginer les Wachowski nous offrir une œuvre aussi sympathique et attachante. On

aurait 10 ans, cela deviendrait probablement notre film favori. Avec 20 ans de

plus, un cynisme bien ancré et des facultés d’émerveillement bien plus limitées,

on en ressort heureux comme un gosse. Probablement le miracle cinématographique

de 2008. |

[REC]

de Paco Plaza et Jaume Balaguero

On vous jure que le cinéma fantastique est ressuscité en Espagne, ça fait des

années qu’on vous le dit. Depuis au moins Tesis et l’Echine du Diable.

Mais pour une réussite, combien de pavés ronflants ? Parmi les gentils fumistes

Jaume Balaguero avait jusqu’à présent une place relativement confortable. Trop

sérieux, trop pompier, trop académique, trop casse-couilles, pour résumer. En

s’associant à Paco Plaza, Jaume a vu la lumière. Il n’a rien perdu de sa

méchanceté, mais a gagné mille fois en efficacité. Même qu’il a découvert

l’humour. Sans blague !

Caméra à l’épaule, façon reportage TV, [REC] fonce droit dans son concept.

Mise en place crédible, puis urgence de survie. Ca va vite, ça bondit dans tous

les coins, pour retrouver une panique primitive, très voisine de celle qui

habitait la dernière partie de The Descent. D’ailleurs, il faut le

reconnaître, on n’avait pas eu aussi peur au cinéma depuis le Neil Marshall. Et

même, peut-être, soyons fous, on n’avait jamais eu autant la pétoche dans une

salle obscure.

Pourquoi ? Parce que la peur est contagieuse, encore plus sûrement que le virus

bizarre qui galope dans les couloirs de cet immeuble madrilène. Oppressions et

explosions, en réactions primaires. Tout est permis, même les comportements les

plus invraisemblables et les trucs les plus éculés. On est dedans. Notre regard

faisant corps avec le champ de la caméra et notre cœur s’unissant à celui des

protagonistes. Jusqu’où ira l’effroi ?

Très loin. Très très loin. Plaza et Balaguero s’offrant la meilleure adaptation

(officieuse) de Resident Evil et Silent Hill réunis. Pas rien. Un coup de

maître. Qui culmine dans un trip atroce lors des 10 dernières minutes

insoutenables. Coincé dans un clip de Chris Cunningham, le spectateur ne peut

que subir, l’étirement du temps et de l’horreur. On est alors au-delà du suspens

et au centre du malaise de l’image. Virus de la pellicule, qui s’étale, se

prélasse, en une excroissance immonde des pires terreurs. |

Never Back Down

de Jeff Wadlow

Ne jamais reculer, clame le titre français, vaguement homophobe. Pourtant, voilà

un film gay. Comme tous les films de tatanes. De jeunes éphèbes ont le feu au

culte (du moi) et se bastonnent en se regardant avec gourmandise. On colle une

blonde bien gaulée au milieu, pour dire que bon, hein, quand même, non,

qu’allez-vous donc penser ! Mais ça ne trompe personne. D’ailleurs il n’y a rien

à tromper. Par les créateurs de Sexy Dance, c'est écrit sur l'affiche...

Nul du début à la fin, Never Back Down ennuie son public mais provoque

aussi de francs éclats de rire. Des acteurs super investis déclament des

répliques très existentielles, avant que la bande son vomisse un affreux rock

américain. Le metteur en scène se dit que couper des plans très courts est

toujours gage d’efficacité. C’est un âne. Et on s’entraîne, et on se mandale, et

on a des problèmes familiaux, des traumatismes débiles. C’en est forcément

drôle. Du moins, on se rassure ainsi, lorsqu’on est coincé devant ça. Alors

que, franchement, on ne l’avait pas mérité. De la graine de nanar ?

Probablement. Comme presque tous les films de tatanes. |

Bons baisers de Bruges

de Martin McDonagh

Le concept est

alléchant dans ses prémisses surréalistes : deux tueurs, on ne peut

plus britanniques, Ray (Colin Farrell) et Ken (Brendan Gleeson),

sont obligés d’attendre dans la ville de Bruges que leur patron

irascible, Harry (Ralph Fiennes), daigne les rappeler. En jeune

débutant, Ray a commis une erreur impardonnable lors de son premier

contrat et le vieux sage Ken n’est pas sûr de pouvoir le protéger

contre Harry, son camarade de longue date. Les enjeux dramatiques de Bons baisers de Bruges ne sont guère plus

complexes, mais leur traitement s’avère remarquable.

Véritable

comédie noire, le film passe du drame au burlesque au sein de la

même scène avec un naturel qui doit beaucoup aux performances de ses

interprètes. Le trio principal est en effet proche du génial ; même

Colin Farrell dont il devient (après Le Rêve de

Cassandre) de plus en plus difficile de douter des

capacités à être un excellent acteur, à la fois drôle et tourmenté.

On croit par ailleurs sans mal au statut de tueurs de Brendan

Gleeson (très touchant) et de Ralph Fiennes (énorme).

Les dialogues

naviguent entre cynisme désabusé, humour grinçant et menaces bien

senties. Souvent très politiquement incorrectes, les répliques

donnent du rythme à un film qui prend par ailleurs son temps. In Bruges n’évite pas ainsi les baisses de

régime et se perd un peu en chemin, entre virtuosité et pure

flânerie. On en vient à faire du tourisme, au même titre que les

personnages du film. De même l’amourette entre Farrell et Clémence

Poésy ne mène pas bien loin, à part pour une hilarante scène de

restaurant.

Assez

représentatif du charme et des faiblesses de l’œuvre, le long final

souffle le chaud et le froid. Même si certaines idées ne sont pas

forcément bienvenues, ou paraissent un peu forcées, on ressort du

film avec le sentiment d’avoir assisté à un spectacle original. Il

ne faut pas se laisser tromper par la manière dont Bons

baisers de Bruges est présenté, ce n’est ni un polar,

ni un film d’action, il s’agit d’une errance existentielle follement

drôle, tout autant que terriblement sombre. Et son univers décalé

peut vous poursuivre bien après la fin de la projection. |

There will be blood

de Paul Thomas Anderson

C’est un film trop grand pour lui-même. Si grand qu’il donne l’impression de

s’effondrer, lentement, dans un fracas sonore entrecoupé de silences grinçants.

C’est un long hurlement, filmé comme du Kubrick, qui se repose sur le jeu de

Daniel Day Lewis. L’acteur, trop grand pour son être, trop immense pour son

rôle, explose les limites du cinéma. C’est un film sur l’incapacité du 7e art à dépasser ses frontières. Anderson se débat, essaie tout, cherche au-delà

de la fresque pour donner à son biopic des allures de traité historique à

l’échelle d’un pays. L’Amérique, la voilà, il y a eu du sang, il y aura du sang.

La voilà ta démocratie, ton modèle économique, ta grande âme

politico-religieuse. Du milk-shake, du pétrole, de l’eau bénite, des larmes et

de l’hémoglobine. La voilà, l’Amérique. Et par-delà, tout un projet de société capitaliste où la loi du plus fort et du plus inhumain doit triompher. Chef-d’œuvre. |

Black Sheep

de Jonathan King

Il faudrait consacrer un ouvrage très sérieux sur le potentiel comique du

mouton. On citerait les Monty Python, Groland, Wallace et Gromit, et un

plan inoubliable de Bad Taste. Entre autres. Et certainement ce Black

Sheep, entièrement à la gloire des ovins. Le mouton est drôle, un simple

plan sur une bonne bouille de pelote de laine et c’est l’hilarité qui surgit.

Après, y a du gore, des gags bien orchestrés, de chouettes répliques, des

acteurs sympas, tout pour faire un bon film. Mais les moutons sont les stars.

Meilleurs encore que les excellents effets spéciaux de Weta Digital. C’est

affreusement bêêête, mais c’est parfait ainsi. |

Redacted

de Brian de Palma

Un film de gros bourrin. Brian bas de plafond te frappe dans la gueule avec sa

caméra numérique. Tiens, tu le sens mon message, bordel ? La forme est chouette,

avec son Youtube qui clame que Allah est grand. C’est n’importe quoi, et c’est

ce qui nous plaît. C’est filmé en dépit du bon sens, par un grand gosse

irresponsable qui veut donner des leçons de morale. Lorsqu’il juge et assène, De

Palma mérite des tartes, mais ce n’est pas nouveau. Lorsqu’il fait du

documentaire français, il amuse. Lorsqu’il gigote dans tous les sens, pour dire

que la guerre c’est vilain, on lui pardonne, sans trop savoir pourquoi.

Pourtant, on n’aime pas De Palma. Et à voir la gueule de Redacted, lui

aussi nous déteste. Pas grave, Youtube en arabe, c’est amusant. |

Bienvenue chez les Ch'tis

de Danny Boon

Un téléfilm sympa. Sur le culte de l’identité, sur la gloire de l’exception

culturelle. Les accents rigolos, les coutumes locales, les clichés touristiques,

le préposé de La Poste, tout ça. Voyez, ça sent presque son Tati du pauvre, y a

une tournée à bicyclette, avec des types ivres, qui se marrent. C’est amusant.

Pas de quoi en faire un jour de fête. Pourtant, 20 millions y sont allés,

revenus, retournés. Explications ? La faute à Sarkozy, comme pour tout ce qui ne

va pas en ce pays. Ou bien le pouvoir d’achat. La guerre en Afghanistan. Les

Jeux Olympiques de Pékin. Le réchauffement climatique. Le monstre du Loch Ness.

Tout est possible pour comprendre l’incompréhensible. Un téléfilm sympa.

Phénomène de société. Un téléfilm plus fort que tout. Pourquoi chercher à

expliquer ce qu’il suffit de nommer ? Devant la réalité, l’esprit s’incline. Vox

populi, vox Dei. |

Cloverfield

de Matt Reeves

Ceci n’est pas un film, c’est un cauchemar. Du genre que l’on fait lorsque l’on

est môme et qui revient nous hanter régulièrement. Le monstre est grand et l’on

est très petit. On ressent d’abord sa menace, et on le perçoit au loin, là-bas,

derrière les montagnes, les immeubles, les nuages… Il s’approche et on ne peut

pas lui échapper. Quel que soit l’endroit où l’on fuit, on se retrouve toujours

face à lui. Si haut, si immense, prêt à nous écraser ou à nous dévorer.

La vue subjective, mi-reportage, mi-vidéo familiale, n’est pas la seule qualité

de Cloverfield. Sa plus grande force réside en sa cruauté. L’histoire

dont vous êtes le héros vous broiera inéluctablement. Pas d’échappatoire

possible, juste un crescendo dans l’horreur. Un sentiment d’Apocalypse monte

doucement, entre panique et incrédulité. La fin du monde, en direct, dans toute

son absurdité. |

Juno

de Jason Reitman

C’est le film de l’année pour ceux qui ne vont au cinéma qu’une seule fois par

an. Formaté et prémâché avec les ingrédients dosés comme dans une

canette de Coca, Juno accumule toutes les tares du faux cinéma

« indépendant » approuvé par les grands studios. Trop écrit, extrêmement

prévisible, gorgé de bons mots patauds, d’humour gentiment acide (donc

parfaitement inoffensif) et de sentiments gluants, Juno écœure. Portée

par un personnage principal tête à claques, l’histoire déroule son moralisme et

ses aphorismes. Tout ici nous tire par la manche en nous criant : « Regardez

comme c’est mignon, regardez comme c’est plein de bon sens et de vie ! ».

L’agression par la mollesse, le hold-up par le cliché. Avec les pires travers du

cinéma hollywoodien qui se veut malin (bande originale blindée de morceaux cool

à l’appui). Affreux. |

John Rambo

de Sylvester Stallone

Que pouvait-on sérieusement attendre d’un tel film ? Rien. Sauf à croire que la

belle petite surprise qu’était Rocky Balboa pouvait se reproduire sur Rambo. Mais c’est oublier que les deux personnages n’ont finalement pas

grand-chose en commun. A part la schizophrénie latente de leur interprète, le

plus fleur bleue des bourrins. Faisant suite à deux sommets du nanar bas de

plafond, John Rambos’égare donc dans 1h15 de réflexions débiles sur les

mauvais penchants de l’humanité ; avant de flatter lesdits travers barbares

durant un quart d’heure de boucherie effectivement très amusante. Rarement

démonstration se sera révélée aussi absurde. Stallone est toujours aussi parfait

en machine de guerre ultime, mais avec des bouts de gentillesse dedans. On

comprend son propos en 30 secondes. Le reste du temps on somnole ou l’on rigole

(le déjà mythique « Fuck the world ! »). En ce sens, le film fait honneur

à la série. |

Live !

de Bill Guttentag

Que se passerait-il si la télévision osait franchir la dernière de ses frêles

limites ? Après tout, comme il est dit dans Live !, de très nombreux

américains seraient prêts à payer pour regarder des exécutions capitales sur

leurs écrans plasma flambant neufs. Et pourtant comment croire à l’existence

d’un show télévisé mettant en scène une roulette russe entre six personnes

n’ayant pourtant aucune pulsion suicidaire ?

Pour se faire la mise en scène use d’un procédé devenu classique mais souvent

efficace : le faux documentaire. Très progressivement, l’idée du « show qui

tue » fait son chemin, convainquant chaque niveau de l’administration (de la

chaîne, de la censure, de la loi et enfin du gouvernement). Nous voici, otage du

spectacle, à désirer cette émission qui dépasse l’entendement mais dont nous ne

pouvons pas détourner le regard.

Dans la dernière demi-heure, et en quasi temps réel, le film offre donc le show

« historique », après lequel la télévision ne sera jamais plus la même. Plus

douloureux que Running Man, plus cynique qu’un American Dreamz, Live ! devient insoutenable, comme un Voyage au bout de l’enfer entrecoupé de

strass et de pubs. De chronique acerbe sur le monde de la télé (on connaissait

déjà), le film verse dans l’horreur, où l’humour noir surnage vers une

conclusion désespérée.

Productrice et

star, Eva Mendes est l’autre immense surprise du film. A la fois au sommet de sa

beauté et totalement détestable, elle conjugue prise de risques et confort du

rôle taillé à sa mesure. Certes, Live ! existe pour mettre en valeur

l’actrice et elle est présente dans presque tous les plans de la première

partie. On pourra aussi critiquer la virulence un peu grossière de l’histoire.

Pourtant la télé-réalité prouve quotidiennement son manque de finesse : plus

l’idée est cruelle et humiliante plus elle fait recette. |

No country for old men

de Joel et Ethan Coen

Un homme (Josh Brolin)

erre dans la nature. Il croit y trouver un nouvel

espoir (un sac plein de dollars). Mais l’avenir humain ne connaît qu’une seule

fin. La Mort (Javier Bardem) rôde et colporte son aura d’injustice et de chaos.

Un chœur antique (Tommy Lee Jones) scande la tragédie avec ironie. Chez Cormack

McCarthy, l’un des plus grands écrivains américains, il n’y a pas de fuite

possible. Il n’y a que le cheminement précis et barbare du Destin. Un canevas

idéal pour les frères Coen, qui trouvent ici le plein accomplissement de leur

art.

Sans rien édulcorer de la violence et de l’étrangeté du roman, les réalisateurs

cisaillent leur suspens avec un sens du cadre qui touche en permanence au

sublime. No country for old men n’est pas composé de scènes mémorables,

c’est autour de plans inoubliables qu’il se joue. Métaphore biblique ? Non,

l’histoire se révèle encore plus séminale, écrasée par la silhouette grotesque

et terrifiante du tueur Chigurh. Dans le rôle, Javier Bardem réinvente le

concept de « Terminator », avec d’improbables armes qui renouvellent la

configuration des gunfights.

No country for old men n’est pas seulement un dispositif théorique, c’est avant tout le plus original

des survivals de baroudeurs. Brolin et Bardem sont prêts à tout pour parvenir à

leur fin (vivre pour l’un, tuer pour l’autre). Et leur inventivité contribue à

l’aspect passionnant de l’œuvre.

Film d’ambiance au sein duquel chaque geste et chaque parole comptent comme

s’ils étaient les derniers (ce qui est souvent le cas), No country for old

men décuple sa force dans sa dernière partie. Se riant des conventions

dramatiques, les Coen prennent à contre-pied les attentes du spectateur. Ils se

révèlent plus intéressés par la portée symbolique des événements que par leur

simple expression cinématographique.

Les deux frères proposent de la temporalité, du hors-champ et de l’abstraction

en opposition au démonstratif et à l’explicatif. Jusqu’à une conclusion

bouleversante où le désarroi humain résonne dans les mots de Tommy Lee Jones. Le

sens du conte, et de l’existence en général, est voué à nous échapper ; tel un

rêve confondant passé, présent et avenir. A peine le temps de l’effleurer, à

peine une chance de le saisir, qu’il est déjà trop tard. |

Sweeney Todd

de Tim Burton

C’est (déjà) la meilleure nouvelle cinématographique de 2008. Le (vieux) fan qui

est en moi vous dirait peut-être que c’est l’événement de la décennie. Du

siècle, donc. Tim Burton, le vrai, celui que nous aimions tant depuis les tout

débuts, pas l’auto-parodique, pas le Disney du gothique, pas le traître de Big

Fish. Non, le Tim Burton d’Edward, d’Ed Wood, de Batman, de Jack. Ce Tim Burton

là est revenu parmi les siens. Mais encore plus grand, encore plus talentueux,

avec une œuvre taillée pour lui, dans le marbre des monuments.

Sweeney Todd est une tragédie musicale, avec des bouts de comédie et de chair

humaine à l’intérieur. C’est aussi le plus sombre des films « en chanté ». Car

au ¾, l’intrigue se compose de chansons, interprétées par les acteurs. Et voir

Johnny Depp et Alan Rickman partir en duo, c’est une raison possible pour aimer

la vie davantage. Probablement l’œuvre la plus noire de Burton, Sweeney Todd ne

se conçoit qu’en musique. Que les fans ne tremblent pas, l’absence de Danny

Elfman ne se fait que peu sentir. L’ambiance est plus proche de Broadway, les

mélodies sont moins évidentes, le lyrisme s’exprime différemment. Mais l’ampleur

s'avère toute autre.

Drôle et déchirant à la fois, le film est d’une richesse qui part dans tous les

sens. D’un côté les paroles, qui fusent à toute vitesse, de l’autre le visuel,

qui n’a jamais été aussi maîtrisé. Au milieu, les émotions, qui virevoltent, du

rire à l’horreur. Cette maestria cinématographique, qui donne le tournis, est

indispensable pour faire passer le désespoir de l’histoire. On est dans le

glauque du début à la fin. Mais un glauque bourré de grâce, d’une beauté à

couper le souffle.

Sweeney Todd est peut-être une révolution, car il semble tracer une nouvelle voie pour le

blockbuster, comme Batman Returns en son temps. On pense, immédiatement, à un

croisement entre Phantom of the Paradise (qui serait la parenté la plus

évidente) et le Rocky Horror Picture Show (pour le décorum décomplexé). Probable

film culte, Sweeney Todd redonne aussi ses lettres de noblesse à une esthétique

gothique dévoyée qui gagne ici de nouvelles nuances. Tim Burton avait

durablement influencé le style, il est normal que ce soit lui qui le repeigne à

neuf.

On peut aussi louer les performances des acteurs, avec un Johnny Depp qui ne

fait finalement pas beaucoup plus que dans Edward aux Mains d’Argent, si ce

n’est, quand même, chanter. Helena Bonham Carter, celle que l’on avait du mal à

admettre à la place de Lisa Marie, que l’on était prêt à accuser de la déchéance

artistique de son mari, gagne sa place au panthéon des grandes figures

romantiques de Burton.

Mais surtout, de Sweeney Todd se dégage une fraîcheur inespérée, un plaisir de

filmer la noirceur qui donne le sourire. La tragédie la plus cruelle, mais aussi

la plus évidente, peut se dérouler avec tous les fastes d’Hollywood. Tim Burton

retrouve la formule magique, celle qui lui permet de détourner les codes pour

faire gicler le sang à la face du public avec innocence. Mais rien n’est pour

autant perdu de la douleur, comme le prouve la scène finale. Belle à se damner,

comme une apothéose à une filmographique dantesque, elle s’achève sur un plan

qui pourrait rapidement s’imposer comme le plus beau de l’œuvre de Burton.

Inutile d'en révéler davantage, Sweeney Todd est le chef-d’œuvre dont je rêvais.

La musique du film |

|

|